Sherlock – 3×01 The Empty Hearse

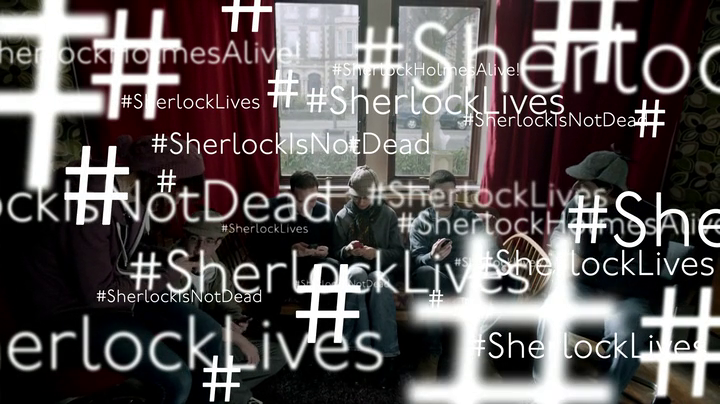

Sono passati quasi due anni da “The Reichenbach Fall”, ultimo episodio di Sherlock andato in onda, nonché detonatore di accesissimi dibattiti sul web che hanno prodotto un’enorme mole di contenuti nei vari social network. Un successo planetario per certi versi insperato e sancito definitivamente dal Comic Con dello scorso luglio.

Sono passati quasi due anni da “The Reichenbach Fall”, ultimo episodio di Sherlock andato in onda, nonché detonatore di accesissimi dibattiti sul web che hanno prodotto un’enorme mole di contenuti nei vari social network. Un successo planetario per certi versi insperato e sancito definitivamente dal Comic Con dello scorso luglio.“The Empty Hearse” è senza dubbio l’episodio più atteso della storia di Sherlock, quello sul quale si sono concentrate enormi aspettative spettatoriali – amplificate dalla lunga pausa tra la stagione scorsa e questa. Tale premessa mi sembra doverosa non solo alla visione dell’episodio, ma soprattutto all’interpretazione del medesimo: la premiere di questa stagione ha messo non poco in difficoltà gli autori, costretti a confrontarsi con una pressione fortissima, un’arma a doppio taglio che hanno deciso di utilizzare consapevolmente, non facendo nulla per sfuggirvi. Il finale sospeso dello scorso episodio è stato solo la prima di una serie di micce che sono state accese passo dopo passo, tutte funzionali a questo episodio, fino ad arrivare a “Many Happy Returns”, regalo di Natale che la BBC ha fatto ai suoi tantissimi affezionati: mini episodio di sette minuti che funge da rampa di lancio per la terza stagione e da catalizzatore finale delle attese per la stessa.

“I need to get to know the place again, breathe it in”

Che cos’è Sherlock? Una delle più importanti miniserie della BBC. Senza dubbio. La complessità tematica, la multimedialità del personaggio, la quantità spropositata di appassionati, la scelta seminale di adattare alla contemporaneità un testo così profondamente radicato nella sua epoca e tante altre peculiarità testuali e produttive fanno di questa serie un prodotto molto più complicato di quello che può apparentemente sembrare. La decisione coraggiosa e assolutamente vincente di Moffat e Gatiss di far morire Sherlock anche nella loro opera è tra gli esempi maggiormente emblematici di come gli autori abbiano e stiano lavorando sul rapporto tra il loro testo e quello letterario: lo Sherlock di Doyle muore come muore lo Sherlock di Moffat e Gatiss, ovvero non muore per davvero e come ogni personaggio immaginario è disponibile a resuscitare se invitato a farlo. Proprio questo è il grande merito degli autori della serie della BBC, cioè ricreare la tensione, la speranza, l’ostinazione a immaginare il proprio eroe vivo, non solo nella mente e nel cuore di John Watson, ma anche in quelle di tutti noi spettatori: “Stop being dead”.

Che cos’è Sherlock? Una delle più importanti miniserie della BBC. Senza dubbio. La complessità tematica, la multimedialità del personaggio, la quantità spropositata di appassionati, la scelta seminale di adattare alla contemporaneità un testo così profondamente radicato nella sua epoca e tante altre peculiarità testuali e produttive fanno di questa serie un prodotto molto più complicato di quello che può apparentemente sembrare. La decisione coraggiosa e assolutamente vincente di Moffat e Gatiss di far morire Sherlock anche nella loro opera è tra gli esempi maggiormente emblematici di come gli autori abbiano e stiano lavorando sul rapporto tra il loro testo e quello letterario: lo Sherlock di Doyle muore come muore lo Sherlock di Moffat e Gatiss, ovvero non muore per davvero e come ogni personaggio immaginario è disponibile a resuscitare se invitato a farlo. Proprio questo è il grande merito degli autori della serie della BBC, cioè ricreare la tensione, la speranza, l’ostinazione a immaginare il proprio eroe vivo, non solo nella mente e nel cuore di John Watson, ma anche in quelle di tutti noi spettatori: “Stop being dead”.Per creare un fenomeno del genere è necessario ricostruire una mitologia, creare quello che Umberto Eco definisce “universo ammobiliato”, ovvero un mondo esplorabile, navigabile, smontabile, predisposto a (ri)diventare cult. Forma e contenuto, estetica visiva e originalità narrativa sono alla base della paternità di tale rinascita, a partire dal legame dell’eroe col suo mondo, con la propria città: Londra, città-stato, simbolo di un’identità nazionale omaggiata appena possibile, in tutte le sue icone. “The Empty Hearse” non poteva assolutamente venir meno a quest’imperativo e infatti predispone gran parte dei nodi principali dell’episodio in modo da risultare, seppur in secondo grado, un omaggio all’ambiente nel quale l’eroe si muove e agisce, come dimostra la centralità della metropolitana in ogni sua forma, fino al campanello con l’arcinoto ammonimento “mind the gap”.

“And anyway, why are you telling me all this? If you’d pull that off, I’m the last person you’d tell the truth to!”

Resuscitare dalle ceneri, riportare in vita un personaggio dopo la sua morte, partecipare a una caccia al tesoro collettiva: Sherlock non è sopravvissuto da solo, ma grazie all’aiuto di tutti noi, because we believe in Sherlock Holmes. Qual era l’obiettivo – anche piuttosto dichiarato, a dire il vero – di quest’episodio? Non la messa in scena di un caso e la sua risoluzione, nemmeno la costruzione articolata di un nuovo villain, e sbaglia chi è rimasto deluso dal fatto che questi due fronti non siano stati percorsi a sufficienza. In questa puntata bisognava far risorgere l’eroe defunto: bisognava farlo tutti insieme, assistere e godere della sua rinascita come premio per tutti gli sforzi compiuti. Sherlock Holmes poteva sopravvivere grazie a tredici diverse vie di fuga, tredici opzioni, tredici strade personalizzabili, perché ciascuno ha diritto alla propria storia, e perché la letteratura oggi vuol dire anche fan-fiction, narrativa 2.0, interpretazione personale e soggettiva del cult.

Resuscitare dalle ceneri, riportare in vita un personaggio dopo la sua morte, partecipare a una caccia al tesoro collettiva: Sherlock non è sopravvissuto da solo, ma grazie all’aiuto di tutti noi, because we believe in Sherlock Holmes. Qual era l’obiettivo – anche piuttosto dichiarato, a dire il vero – di quest’episodio? Non la messa in scena di un caso e la sua risoluzione, nemmeno la costruzione articolata di un nuovo villain, e sbaglia chi è rimasto deluso dal fatto che questi due fronti non siano stati percorsi a sufficienza. In questa puntata bisognava far risorgere l’eroe defunto: bisognava farlo tutti insieme, assistere e godere della sua rinascita come premio per tutti gli sforzi compiuti. Sherlock Holmes poteva sopravvivere grazie a tredici diverse vie di fuga, tredici opzioni, tredici strade personalizzabili, perché ciascuno ha diritto alla propria storia, e perché la letteratura oggi vuol dire anche fan-fiction, narrativa 2.0, interpretazione personale e soggettiva del cult.Gatiss si dimostra uno sceneggiatore straordinario, acutissimo nel saper leggere il fenomeno e mostrarne tutte le sue sfaccettature, omaggiando in primis l’amore per la sua creatura. Da ciò derivano le varie ricostruzioni, tutte legittime, tutte meritevoli di rappresentazione e rappresentanza, da quella dell’eroe sciupafemmine e infallibile del prologo (il bacio a Molly, i gesti eroici, gli sguardi in macchina), fino a quella omoerotica (il bacio con Moriarty). La presenza di queste letture è l’essenza della rinascita dell’eroe, interpretazioni tanto importanti da relativizzare il reale svolgimento dei fatti, che per quanto ci riguarda possiamo anche lasciare nel campo dei miracoli, dove comunque non sfigurerebbe. Il vero scarto tra quest’episodio e quelli che l’hanno preceduto sta in questa consapevolezza, nella capacità di saper lavorare col fandom e al contempo di saperlo rappresentare, metterlo in scena come parte integrante della serie. Chi crede in Sherlock Holmes crede anche un po’ nei miracoli e la scena in metropolitana ne è la prova: John implora Sherlock per un nuovo miracolo e in quel momento la sequenza è interrotta dal fondamentale inserto di dialogo tra Sherlock e Anderson, frammento che sancisce l’inspiegabilità della sopravvivenza del protagonista e dunque il suo statuto miracoloso.

“Live and let live, that’s my motto”

E la puntata? Ci si chiederà: a parte questioni anche un tantino troppo teoriche – ma non per questo meno rilevanti – come è stata questa puntata, qual è il suo valore? Facile: altissimo. Una delle sequenze più attese dal pubblico, ovvero quella del primo incontro tra Sherlock e John, è rappresentativa di quanto il sodalizio tra i due autori principali e la schiera di registi chiamati a mettere in scena le loro creazioni sia oltremodo fruttuoso. La capacità di usare il fuori campo (come per la presentazione del personaggio di Mary) e l’utilizzo di un montaggio quanto mai serrato sono solo alcune delle caratteristiche della sequenza al ristorante; inoltre, ovviamente, la bravura di Martin Freeman e soprattutto di Benedict Cumberbatch sono la meritata ciliegina sulla torta.

E la puntata? Ci si chiederà: a parte questioni anche un tantino troppo teoriche – ma non per questo meno rilevanti – come è stata questa puntata, qual è il suo valore? Facile: altissimo. Una delle sequenze più attese dal pubblico, ovvero quella del primo incontro tra Sherlock e John, è rappresentativa di quanto il sodalizio tra i due autori principali e la schiera di registi chiamati a mettere in scena le loro creazioni sia oltremodo fruttuoso. La capacità di usare il fuori campo (come per la presentazione del personaggio di Mary) e l’utilizzo di un montaggio quanto mai serrato sono solo alcune delle caratteristiche della sequenza al ristorante; inoltre, ovviamente, la bravura di Martin Freeman e soprattutto di Benedict Cumberbatch sono la meritata ciliegina sulla torta.Tra le caratteristiche dell’episodio c’è l’altissimo livello di comicità, perfettamente bilanciato da momenti intensamente drammatici, ma che spesso prende il sopravvento su questi ultimi sull’onda di un ritmo frenetico, con dialoghi che in più di un’occasione strappano l’applauso. Gatiss, autore della sceneggiatura, nasce come scrittore e interprete comico, e ciò emerge chiaramente tra i fotogrammi di quest’episodio, sia sottoforma di singoli e spesso impercettibili gesti, sia con sequenze più lunghe, atte soprattutto a dare dimostrazione delle sue capacità di scrittura. Una di queste, e non è un caso, lo vede protagonista: il confronto tra Mycroft (interpretato da Gatiss) e Sherlock è un momento di altissima qualità, che al contempo caratterizza i personaggi, ne porta avanti le rispettive storyline e si fa performance teatrale dei due attori.

“Oh, please, killing me?

That’s so two years ago”

C’è ancora una questione da sviscerare prima di concludere, una domanda costante che accompagna la visione dell’episodio dall’inizio alla fine: perché due anni di silenzio? Perché John è stato all’oscuro di tutto, perché non c’è stato neanche un segnale? Non può essere stato solo uno scherzo, non può essere solo l’individualismo e la beffarda ironia del protagonista che non è riuscito a cedere a questa tentazione. A chi conosce un po’ questa serie è chiaro che questi due anni sono pesati tanto anche a Sherlock, sebbene lo dia a vedere meno rispetto al suo collega; la “morte” non è stata certo calcolata a cuor leggero, anzi, è stata progettata con la consapevolezza che le tre persone che dovevano necessariamente rimanere all’oscuro della sopravvivenza di Sherlock, Lestrade, Mrs. Hudson e Watson, avrebbero sofferto enormemente la sua mancanza e sarebbero stati dei veri e propri vedovi. Soprattutto gli ultimi due, nelle sequenze che li ritraggono insieme col cuore mutilato dall’assenza del loro “amore”, vengono mostrati in tutta la loro sofferenza e solitudine.

C’è ancora una questione da sviscerare prima di concludere, una domanda costante che accompagna la visione dell’episodio dall’inizio alla fine: perché due anni di silenzio? Perché John è stato all’oscuro di tutto, perché non c’è stato neanche un segnale? Non può essere stato solo uno scherzo, non può essere solo l’individualismo e la beffarda ironia del protagonista che non è riuscito a cedere a questa tentazione. A chi conosce un po’ questa serie è chiaro che questi due anni sono pesati tanto anche a Sherlock, sebbene lo dia a vedere meno rispetto al suo collega; la “morte” non è stata certo calcolata a cuor leggero, anzi, è stata progettata con la consapevolezza che le tre persone che dovevano necessariamente rimanere all’oscuro della sopravvivenza di Sherlock, Lestrade, Mrs. Hudson e Watson, avrebbero sofferto enormemente la sua mancanza e sarebbero stati dei veri e propri vedovi. Soprattutto gli ultimi due, nelle sequenze che li ritraggono insieme col cuore mutilato dall’assenza del loro “amore”, vengono mostrati in tutta la loro sofferenza e solitudine.Se sono stati lasciati in quest’abisso, dunque, è stato solo per proteggerli e questa decisione, seppur molto spiacevole, era l’unica possibile. La rete di Moriarty avrebbe fatto di tutto per colpire Sherlock nei suoi affetti più cari e prima o poi ci sarebbe riuscita, e non è un caso che proprio quando John Watson si avvicina al 221B di Baker Street avvenga il suo attentato. Quel “why?” di John, può certamente ottenere ulteriori risposte, ma non c’è dubbio che l’attentato sia la replica a questa domanda. Seppur tra il serio e il faceto, come sempre tra i due, Sherlock chiarisce il concetto durante il dialogo nella metropolitana: J: “I wanted you not to be dead”. S: “Yeah, well, be careful what you wish for. If I hadn’t come back, you wouldn’t be standing there […]”. A dimostrare l’inevitabilità della scelta attraverso il legame che stringe i due personaggi è il montaggio alternato nella parte centrale dell’episodio che li vede separati, ciascuno impegnato nel proprio lavoro, ma entrambi col fantasma dell’altro, come due innamorati perennemente connessi che hanno allucinazioni visive e uditive perché non ce la fanno a stare l’uno senza l’altro.

Sherlock torna con un episodio d’apertura notevole a cui ne seguiranno altri di altrettanta qualità. Per ora rimane la grande attesa per il prossimo segmento di questa stagione e tanti ricordi, tanti dialoghi da citare, sequenze da ricordare, espressioni indimenticabili e oggetti, come i baffi di John, che già sono diventati feticci immortali.

Voto: 9

Sherlock – 3×02 The Sign of Three

Era evidente già dopo The Empty Hearse che sulla seconda puntata di questa nuova stagione di Sherlock sarebbero pesate le aspettative forse ancora più alte dei fan: riusciranno Moffat e Gatiss a elevare ancora di più la messa in scena del racconto o quantomeno a continuare sugli stessi livelli della premiere?

Era evidente già dopo The Empty Hearse che sulla seconda puntata di questa nuova stagione di Sherlock sarebbero pesate le aspettative forse ancora più alte dei fan: riusciranno Moffat e Gatiss a elevare ancora di più la messa in scena del racconto o quantomeno a continuare sugli stessi livelli della premiere?So, this is it, then? The big day. It’s the end of an era, isn’t it?

The Sign of Three è senza ombra di dubbio una puntata particolare, per diversi aspetti. Primo fra tutti un’evidente frattura col passato che cambierà inevitabilmente gli equilibri della storia: l’impenitente scapolo (but not gay) John Watson si sposa con la bella Mary. Questo già di per sé è spiazzante – anche se annunciato – sia per noi che per il bestman più pericoloso della storia: Sherlock Holmes, infatti, non solo ha un problema sociopatico evidente anche a lui stesso, ma è da sempre cinico e calcolatore, cosa che lo porta a disprezzare il matrimonio, che vede addirittura simile all’omicidio – ma che purtroppo dura molto di più.

Prendiamo quindi il livello base di questa puntata, e cioè il ricevimento nuziale. Come nella recensione della premiere, Gatiss è anche un comico, pieno di quella verve anglosassone che riversa senza badare a spese in questa serie. Ed è evidente come tutte le sequenze del ricevimento siano impregnate di questa comicità per nulla latente: se finora avevamo sghignazzato sotto i baffi durante le puntate per episodi simpatici e ridicoli, in questa 3×02 si ride come in un film comico, con gag per nulla seminascoste, ma esposte in bella vista (fin troppo esplicativa quella del tè con l’occhio dentro e il misunderstanding tra “testimone” e “uomo migliore” con la risposta più bella di sempre data da Holmes).

Prendiamo quindi il livello base di questa puntata, e cioè il ricevimento nuziale. Come nella recensione della premiere, Gatiss è anche un comico, pieno di quella verve anglosassone che riversa senza badare a spese in questa serie. Ed è evidente come tutte le sequenze del ricevimento siano impregnate di questa comicità per nulla latente: se finora avevamo sghignazzato sotto i baffi durante le puntate per episodi simpatici e ridicoli, in questa 3×02 si ride come in un film comico, con gag per nulla seminascoste, ma esposte in bella vista (fin troppo esplicativa quella del tè con l’occhio dentro e il misunderstanding tra “testimone” e “uomo migliore” con la risposta più bella di sempre data da Holmes).Il matrimonio di John, quindi, dà il la alla parte più leggera della puntata, mescolandola però con una fine e accurata introspezione del rapporto tra Watson e Sherlock: molto più sussurrata che messa in mostra come le gag di cui sopra, l’introspezione tocca le corde più profonde dei due protagonisti, facendoci capire in via definitiva che Holmes non è proprio così sociopatico come vuole dare ad intendere; e questo non solo per il discorso che porta a commuovere l’intera platea, ma anche per la sua completa disponibilità a farsi da parte e a ergersi a paladino che veglierà sull’amore di Mary e del suo migliore amico. Sherlock viene lasciato per la prima volta senza parole dalla proposta di John di diventare suo testimone: il forte impatto emotivo viene sottolineato dall’intelligente montaggio della sequenza, dove il silenzio sconcertato del detective viene alternato al suo discorso pieno di bugie che coprono appunto quell’imbarazzo.

The invisible man with the invisible knife

Al secondo livello della scrittura dell’episodio troviamo i simpatici aneddoti di Sherlock sullo sposo, in particolare alcuni casi che li hanno visti protagonisti.

Al secondo livello della scrittura dell’episodio troviamo i simpatici aneddoti di Sherlock sullo sposo, in particolare alcuni casi che li hanno visti protagonisti.Questo episodio è forse quello più spiazzante visto finora nell’intera serie: il racconto e l’intreccio dei casi è così confusionario da sembrare senza senso. Forse è qui che si scorge fin troppo la macchinazione ordita dagli autori: Sherlock sembra scegliere in maniera randomica i casi da raccontare – o comunque dove Watson ha avuto un ruolo di primo piano – che però alla fine si incastreranno alla perfezione, avendo tutti un denominatore comune.

Il caso dell’infermiera, della Guardia Reale e del Maggiore Sholto sono di sicuro girati bene e ben congegnati, soprattutto per quanto riguarda la sequenza in cui Sherlock chatta con le vittime dell’assassino e si ritrova in un’aula di tribunale – che nient’altro è che la sua mente al lavoro; la risoluzione è come al solito geniale, ma ciò non toglie che sembri un po’ tirata per i capelli.

L’abilità degli autori sta comunque nel non dare un attimo di respiro allo spettatore, immergendolo totalmente nella storia con dialoghi e montaggi serratissimi: da manuale la sequenza in cui Sherlock capisce che i casi sono collegati e che assassino e potenziale vittima si trovano entrambi nella stessa stanza. Il montaggio è una delle armi in più di questa serie, perché con esso si dà ritmo a qualsiasi cosa: nel caso di Sherlock funziona tutto alla perfezione, avendo trovando il giusto mix di scene in alternanza con dialoghi che ne sottolineano il ritmo sempre più sincopato.

I’m a ridicolous man.

Il livello più alto – forse quello che suscita meno clamore ma sicuramente quello più riuscito – riguarda l’eterna solitudine che circonda Sherlock Holmes.

Il livello più alto – forse quello che suscita meno clamore ma sicuramente quello più riuscito – riguarda l’eterna solitudine che circonda Sherlock Holmes.Abbiamo imparato a conoscere la sua sociopatia, la sua difficoltà a rapportarsi con le cose di tutte i giorni, la sua apparente apatia verso le persone che dovrebbero più stargli a cuore. Questo episodio mette in scena in maniera estremamente malinconica il suo essere solo, immergendolo in un contesto pieno di persone conosciute che per lui darebbero la vita – emblematica la sequenza di apertura con Lestrade che rinuncia ad un caso importantissimo pur di correre in suo aiuto.

Si ribalta quindi la concezione della coppia Holmes-Watson come l’abbiamo sempre pensata: se prima Sherlock viveva della propria luce riflessa aiutando John a trovare un po’ di compagnia, adesso è esattamente l’opposto. Con il matrimonio di Watson è Sherlock quello in più, è proprio lui che si ritrova ad essere colui che ha bisogno di aiuto umano. Bellissimo il suo pur breve rapporto con la testimone della sposa: emblematica la scena in cui lo vediamo addirittura ballare, in perfetto contrasto nel finale con lo sguardo verso di lei che, dopo la sviolinata per gli sposi, sta ballando con un altro. Una sequenza, questa, che si lega a doppio filo allo sguardo pieno di compassione di Molly mentre lo guarda andare via, simbolo di tutte quelle donne che Sherlock avrebbe potuto avere ma che non sono state sue per colpa di quello che è nel profondo: un uomo solo.

The Sign of Three è allora un inno al numero 3, simbolicamente perfetto: se prima lo sono stati i trittici Sherlock, Watson & Lestrade, Sherlock, Watson & Mrs. Hudson, Sherlock, Watson & Moriarty e per breve tempo Sherlock, Watson & Mary, adesso ci sono Watson, Mary & Figlio in arrivo – dove Sherlock è inevitabilmente escluso.

The Sign of Three è allora un inno al numero 3, simbolicamente perfetto: se prima lo sono stati i trittici Sherlock, Watson & Lestrade, Sherlock, Watson & Mrs. Hudson, Sherlock, Watson & Moriarty e per breve tempo Sherlock, Watson & Mary, adesso ci sono Watson, Mary & Figlio in arrivo – dove Sherlock è inevitabilmente escluso.La puntata ci lascia quindi un po’ spiazzati per come è stata scritta e per come ad una prima visione sembri di facile interpretazione, quando in realtà non lo è; ci lascia con il dubbio per un finale che non riusciamo ad immaginare, in quanto il filo rosso di questa terza stagione è ancora talmente aggrovigliato da non permettere di vederne la fine.

Sentiamo però forte l’odore agrodolce di un season finale che, come disse Gatiss, ci lascerà distrutti psicologicamente; ci prepariamo con la bella immagine di Sherlock che, da solo, se ne va dal matrimonio, e da una vita che non sarà mai la sua, metaforicamente rappresentata dalle luci e dalla musica attutite dalla distanza e dal bavero del cappotto alzato per proteggere quell’eterna fragilità che, volente o nolente, si porta dentro.

VOTO: 8

Note e curiosità

– In un fermo immagine della puntata, si vede chiaramente che dalla testa di Mary spuntano due corna mefistofeliche: un messaggio che ci vogliono mandare gli autori per il finale o una semplice coincidenza?

– Sembra esserci una citazione di The Dark Knight: i malviventi che rapinano la banca ad inizio puntata portano delle maschere molto simili a quelle di Joker e della sua banda.

– Moffat ha confermato la quarta stagione, anche se non si sa di preciso quando verrà girata e messa poi in onda.

Sherlock – 3×03 His Last Vow

I primi due season finale di Sherlock, The Great Game e The Reichenbach Fall, erano entrambi strutturati in maniera piuttosto lineare intorno alla figura di Moriarty e prevedevano un cliffhanger finale che lo spettatore avrebbe dovuto elaborare da solo, a visione conclusa.

I primi due season finale di Sherlock, The Great Game e The Reichenbach Fall, erano entrambi strutturati in maniera piuttosto lineare intorno alla figura di Moriarty e prevedevano un cliffhanger finale che lo spettatore avrebbe dovuto elaborare da solo, a visione conclusa.His Last Vow, pur riproponendo qualcosa di simile negli ultimi secondi della puntata, cambia sicuramente le carte in tavola e si presenta come un episodio atipico, sia in termini strutturali che contenutistici. Un’operazione accattivante, sorprendente e a suo modo perfino poetica; l’ultimo tassello di un percorso che ha reso questa terza annata la più discussa e allo stesso tempo la più eccezionale finora.

In questa terza stagione Moffat e Gatiss hanno lavorato su più livelli: quello della celebrazione del mito di Sherlock (la serie e il suo protagonista), dell’umanizzazione dei personaggi, e del perfezionamento di un’estetica sempre più riconoscibile. Stratificato, dunque, è probabilmente l’aggettivo che maggiormente si adatta a questo terzetto di episodi, soprattutto all’ultimo capitolo; ad un’analisi più approfondita, infatti, emerge tutta la complessità di questa puntata, che non chiude solo una stagione, ma anche un cerchio, un ciclo nella storia di Sherlock. Un viaggio che inizia con a Study in Pink e si conclude magistralmente con un episodio ad esso speculare.

His Last Vow, infatti, è infarcito di rimandi alla series premiere, dalle citazioni più facilmente individuabili (il ritorno del mitico I am a high functioning sociopath, o il blitz a Baker Street in cerca di droga, con Anderson ancora una volta presente) ai riferimenti nascosti (You could imagine the Christmas dinners! dice Mycroft a John nel primo episodio, e adesso possiamo anche smettere di immaginarcele, perché ne abbiamo avuto un gustosissimo assaggio), ma soprattutto riprende dei temi presentati per la prima volta in quell’occasione, li sviluppa e li elabora, ribaltandone perfino le condizioni iniziali.

I am not a villain, I have no evil plan. I am a business man.

Il consulting detective si scontra stavolta con Charles Augustus Magnussen, trasposizione televisiva del Milverton di Conan Doyle, un viscido ricattatore che repelle Sherlock Holmes più di qualunque altro criminale incontrato fino ad allora. E, infatti, il personaggio di Lars Mikkelsen è un mellifluo, disgustoso burattinaio, che rappresenta per Sherlock un antagonista ben più temibile di Moriarty, non solo perché più potente e pericoloso del primo, ma perché in un certo senso specchio di se stesso. Entrambi sono lucidi calcolatori che raccolgono immense quantità di informazioni, le catalogano nel proprio mind palace e possono decidere di usarle a loro a vantaggio. Magnussen è dunque ciò che Sherlock avrebbe potuto essere ma non sarà mai, perché tra di loro intercorre una sostanziale differenza: il primo galleggia e basta, immobile come gli squali dell’acquario di Londra, mentre il secondo si immerge sotto la superficie delle cose e sa nuotarci dentro; in una parola, è vivo. Al contrario, Magnussen è solo un parassita, che non conosce davvero, né possiede, alcuna umanità.

Il consulting detective si scontra stavolta con Charles Augustus Magnussen, trasposizione televisiva del Milverton di Conan Doyle, un viscido ricattatore che repelle Sherlock Holmes più di qualunque altro criminale incontrato fino ad allora. E, infatti, il personaggio di Lars Mikkelsen è un mellifluo, disgustoso burattinaio, che rappresenta per Sherlock un antagonista ben più temibile di Moriarty, non solo perché più potente e pericoloso del primo, ma perché in un certo senso specchio di se stesso. Entrambi sono lucidi calcolatori che raccolgono immense quantità di informazioni, le catalogano nel proprio mind palace e possono decidere di usarle a loro a vantaggio. Magnussen è dunque ciò che Sherlock avrebbe potuto essere ma non sarà mai, perché tra di loro intercorre una sostanziale differenza: il primo galleggia e basta, immobile come gli squali dell’acquario di Londra, mentre il secondo si immerge sotto la superficie delle cose e sa nuotarci dentro; in una parola, è vivo. Al contrario, Magnussen è solo un parassita, che non conosce davvero, né possiede, alcuna umanità.It’s all well and clever having a mind palace, but you’ve only three seconds of consciousness left to use it.

Il grande divario tra Sherlock e il suo antagonista è evidente anche se si guarda ai rispettivi mind palace: quello di Magnussen è un archivio segreto, freddo, organizzato, mentre quello di Sherlock è un mondo vivo, abitato da persone, ricordi e spettri del passato, non semplici file. La splendida sequenza che ci porta al suo interno non è solo un virtuosismo stilistico, ma ha un preciso senso all’interno della narrazione. Why did you never feel pain? chiede Sherlock a Moriarty, quasi invidioso e allo stesso tempo spaventato dalla sua apatia. Insieme a Mycroft, invece, ritorna bambino, facendo emergere tutto il disagio, il senso di inferiorità, la sofferenza che la relazione con il fratello comportano per lui. Insomma, riusciamo a sentire davvero il complesso rapporto tra Sherlock e la sua umanità, perché siamo entrati nella sua testa in un momento di crisi, emergenza e paura, e abbiamo aperto le porte della sua memoria.

Il grande divario tra Sherlock e il suo antagonista è evidente anche se si guarda ai rispettivi mind palace: quello di Magnussen è un archivio segreto, freddo, organizzato, mentre quello di Sherlock è un mondo vivo, abitato da persone, ricordi e spettri del passato, non semplici file. La splendida sequenza che ci porta al suo interno non è solo un virtuosismo stilistico, ma ha un preciso senso all’interno della narrazione. Why did you never feel pain? chiede Sherlock a Moriarty, quasi invidioso e allo stesso tempo spaventato dalla sua apatia. Insieme a Mycroft, invece, ritorna bambino, facendo emergere tutto il disagio, il senso di inferiorità, la sofferenza che la relazione con il fratello comportano per lui. Insomma, riusciamo a sentire davvero il complesso rapporto tra Sherlock e la sua umanità, perché siamo entrati nella sua testa in un momento di crisi, emergenza e paura, e abbiamo aperto le porte della sua memoria.Peccato che Moffat abbia tirato un po’ troppo la corda, facendo lo stesso errore commesso con alcune sequenze di The Sign of Three. Il ritorno di Sherlock dal mondo dei morti grazie alla parolina magica John, ovvero la sua damsel in distress, è una caduta di stile che poteva benissimo essere evitata, una forzatura non necessaria, visto che il messaggio era già stato ricevuto forte e chiaro. Analogamente, il fatto che Sherlock rischi seriamente di morire va ad inficiare anche la teoria secondo cui Mary avrebbe sparato soltanto in modo da ferirlo e non allo scopo di ucciderlo.

You are always clever, Mary, I was relying on that.

A proposito di Mary – il cui smascheramento è solo una delle tante e gustosissime sorprese di questo episodio – potremmo anche dire che, in fondo, avevamo capito fin da subito che quella di Mrs. Watson era solo una facciata, simile alle case di Leister Gardens (tra l’altro un uso davvero intelligente dell’ambientazione). E non perché sapessimo cosa nascondeva, ma perché il ruolo di semplice fidanzata o moglie amorevole le stava stretto almeno quanto a John è sempre stato stretto quello di assistente. Le donne di Moffat sono quasi sempre delle figure forti e intelligenti, e più si avvicinano a questo modello e più hanno un rapporto particolare con l’etica e la legge (Irene Adler, ma anche la stessa Mrs Hudson, o River Song). Mary Morstan, sicuramente uno dei suoi personaggi femminili più riusciti, non fa eccezione: indipendente, cazzuta, ironica, è così brillante da ammaliare perfino il geniale Sherlock Holmes (senza per questo risultare troppo perfetta) e così pericolosa da attirare a sé l’inquieto John.

A proposito di Mary – il cui smascheramento è solo una delle tante e gustosissime sorprese di questo episodio – potremmo anche dire che, in fondo, avevamo capito fin da subito che quella di Mrs. Watson era solo una facciata, simile alle case di Leister Gardens (tra l’altro un uso davvero intelligente dell’ambientazione). E non perché sapessimo cosa nascondeva, ma perché il ruolo di semplice fidanzata o moglie amorevole le stava stretto almeno quanto a John è sempre stato stretto quello di assistente. Le donne di Moffat sono quasi sempre delle figure forti e intelligenti, e più si avvicinano a questo modello e più hanno un rapporto particolare con l’etica e la legge (Irene Adler, ma anche la stessa Mrs Hudson, o River Song). Mary Morstan, sicuramente uno dei suoi personaggi femminili più riusciti, non fa eccezione: indipendente, cazzuta, ironica, è così brillante da ammaliare perfino il geniale Sherlock Holmes (senza per questo risultare troppo perfetta) e così pericolosa da attirare a sé l’inquieto John.Sì, perché come ci aveva mostrato già A Study in Pink (anche attraverso quei sogni sulla guerra, riproposti ancora una volta all’inizio di questo puntata), Mr. Psycopath è una specie di addicted da adrenalina, sempre alla ricerca di situazioni rischiose in cui infilarsi. Lo realizza chiaramente solo durante il “colloquio” con Mary e Sherlock al 221B di Baker Street, un altro dei momenti più intensi dell’episodio, in cui Martin Freeman si dimostra ancora una volta un interprete formidabile. Il suo John non è mai stato una macchietta, ma adesso lo spessore di questo personaggio emerge in modo ancora più evidente. La rabbia verso Sherlock, quello shut up, and stay shut up, because this is not funny o l’insofferente your way, always your way sono una grande prova attoriale e un ottimo lavoro di scrittura.

Forse non si può dire lo stesso della scena della riconciliazione a casa dei genitori di Sherlock – l’atmosfera natalizia, la pen drive nel camino o la frase ad effetto sono davvero un po’ troppo. Ma a ben vedere, anche quello sdolcinatissimo is Mary Watson good enough for you? è molto più sensato di quanto sembri: ora che John ha finalmente realizzato cosa lo fa sentire vivo, che ha accettato quella parte di sé che lo ha spinto tra le braccia di un’assassina, quel nome, Mrs. Watson, può smettere di essere una copertura, e rappresentare per lei un nuovo inizio senza tradire, comunque, la sua personalità.

I am not a hero, I am a high functioning sociopath. Merry Christmas!

Dicevamo più su che His Last Vow si può considerare come speculare a A Study in Pink. Questo perché, mentre nella series premiere era stato John ad uccidere il villain di turno per salvare Sherlock, stavolta è quest’ultimo a compiere un omicidio per proteggere l’amico. L’assassinio di Magnussen è dunque il modo in cui Sherlock tiene fede al suo last vow – quello di proteggere John e Mary qualunque cosa accada – ma anche il culmine di un percorso di umanizzazione iniziato ormai quattro anni fa. I’m not a murderer, ci tiene a precisare Magnussen, ed infatti l’omicidio non può rientrare in alcun modo nel suo modus operandi, perché, come scrive Moffat su twitter durante la sessione di Q&A post-proiezione, as Sherlock Holmes wuold say, murder is terribly human. Questo gesto così apparentemente out of character, quindi, non è un mero stratagemma per risolvere un caso altrimenti irrisolvibile; al contrario rappresenta una scelta ben precisa e carica di significato. Magnussen era la degenerazione tossica di Sherlock e in quanto tale non poteva che morire per mano del suo alter ego, l’uomo on the side of the angels, ma che, è bene ricordarlo, non è assolutamente uno di loro. Sherlock non è un eroe, né un dragon slayer, ed infatti lo ribadisce proprio un attimo prima di premere il grilletto e quindi di mostrarsi in tutta la sua terribile umanità. In questa luce, gli ultimi minuti ad Appledore sono uno dei momenti più alti raggiunti dalla serie, anche per via degli spunti di riflessione che offrono da un punto di vista etico.

Dicevamo più su che His Last Vow si può considerare come speculare a A Study in Pink. Questo perché, mentre nella series premiere era stato John ad uccidere il villain di turno per salvare Sherlock, stavolta è quest’ultimo a compiere un omicidio per proteggere l’amico. L’assassinio di Magnussen è dunque il modo in cui Sherlock tiene fede al suo last vow – quello di proteggere John e Mary qualunque cosa accada – ma anche il culmine di un percorso di umanizzazione iniziato ormai quattro anni fa. I’m not a murderer, ci tiene a precisare Magnussen, ed infatti l’omicidio non può rientrare in alcun modo nel suo modus operandi, perché, come scrive Moffat su twitter durante la sessione di Q&A post-proiezione, as Sherlock Holmes wuold say, murder is terribly human. Questo gesto così apparentemente out of character, quindi, non è un mero stratagemma per risolvere un caso altrimenti irrisolvibile; al contrario rappresenta una scelta ben precisa e carica di significato. Magnussen era la degenerazione tossica di Sherlock e in quanto tale non poteva che morire per mano del suo alter ego, l’uomo on the side of the angels, ma che, è bene ricordarlo, non è assolutamente uno di loro. Sherlock non è un eroe, né un dragon slayer, ed infatti lo ribadisce proprio un attimo prima di premere il grilletto e quindi di mostrarsi in tutta la sua terribile umanità. In questa luce, gli ultimi minuti ad Appledore sono uno dei momenti più alti raggiunti dalla serie, anche per via degli spunti di riflessione che offrono da un punto di vista etico.Did you miss me?

E alla fine arriva… Moriarty. Che sì, ci era mancano, ma che non ci saremmo certo aspettati di rivedere. E’ presto, però, per esprimere un giudizio articolato sulla questione, dal momento che non sappiamo se sia effettivamente ancora vivo né perché. Moffat e Gatiss avevano negato la possibilità della sua sopravvivenza al Comic Con dello scorso anno, ma sappiamo bene quanto quei due godano nel fare i troll; certo, l’idea che possa essere sopravvissuto ad un colpo di pistola dritto in testa è quanto meno fantasiosa, e potrebbe far virare la serie verso il trash o al limite la fantascienza. Per il momento, dunque, forse è meglio sospendere il giudizio fino a nuovo ordine. Tornando all’episodio in sé, quel messaggio a reti unificate è certo il tentativo di ricreare un cliffhanger simile a quelli precedenti, e dunque un espediente forse un po’ fastidioso, ma che serve a smorzare il tono da series finale dell’addio tra John e Sherlock e perciò a ricordarci che, per quanto il percorso di umanizzazione del protagonista possa dirsi concluso, la serie invece non lo è. Se sia un bene o no, lo scopriremo presto.

E alla fine arriva… Moriarty. Che sì, ci era mancano, ma che non ci saremmo certo aspettati di rivedere. E’ presto, però, per esprimere un giudizio articolato sulla questione, dal momento che non sappiamo se sia effettivamente ancora vivo né perché. Moffat e Gatiss avevano negato la possibilità della sua sopravvivenza al Comic Con dello scorso anno, ma sappiamo bene quanto quei due godano nel fare i troll; certo, l’idea che possa essere sopravvissuto ad un colpo di pistola dritto in testa è quanto meno fantasiosa, e potrebbe far virare la serie verso il trash o al limite la fantascienza. Per il momento, dunque, forse è meglio sospendere il giudizio fino a nuovo ordine. Tornando all’episodio in sé, quel messaggio a reti unificate è certo il tentativo di ricreare un cliffhanger simile a quelli precedenti, e dunque un espediente forse un po’ fastidioso, ma che serve a smorzare il tono da series finale dell’addio tra John e Sherlock e perciò a ricordarci che, per quanto il percorso di umanizzazione del protagonista possa dirsi concluso, la serie invece non lo è. Se sia un bene o no, lo scopriremo presto.In sintesi, His Last Vow è un episodio che rasenta la perfezione ma che, purtroppo, non la raggiunge. L’architettura della puntata è singolare e affascinante, come del resto l’intera stagione, ma le scene più riuscite (come il memorabile dialogo tra Sherlock e Mycroft nel giardino dei loro genitori, o quello con Janine in ospedale) non riescono a far dimenticare le sbavature e le incongruenze della scrittura moffattiana. Ciò non toglie che sia un grande, grandissimo episodio, da guardare e riguardare per scoprire ulteriori chiavi di lettura, o semplicemente per passare un’ora e mezza di ottima televisione. In attesa di dicembre 2014 – presunta data di ritorno per la quarta annata.

Voto all’episodio: 9

Voto alla stagione: 9½

Sherlock Special 2016 – The Abominable Bride

Attesissimo da ormai due anni, lo special di Sherlock ha fin da subito incuriosito per la sua particolare natura: scegliere di tornare alle radici più classiche della serie, di mettere apparentemente in pausa la storia per raccontare qualcosa di più leggero.

Attesissimo da ormai due anni, lo special di Sherlock ha fin da subito incuriosito per la sua particolare natura: scegliere di tornare alle radici più classiche della serie, di mettere apparentemente in pausa la storia per raccontare qualcosa di più leggero.“Apparentemente”, esatto: perché la penna dietro tutto porta sempre il nome di Steven Moffat, un autore di certo non conosciuto per la linearità dei suoi prodotti. Ed ecco che quello che sembrava un episodio speciale, staccato dal resto, si trasforma in qualcos’altro: che ciò sia un bene, tuttavia, non è per niente scontato, e questa puntata appunto lo dimostra.

The stage is set, the curtain rises. We are ready to begin.

Come si diceva, la prima metà è quella più lineare, prevedibile e, in un certo senso, scanzonata; il cambio d’epoca favorisce la messa in scena di una storia classicissima, perfettamente in linea coi racconti di Conan Doyle da cui la serie è tratta. Il caso da risolvere, d’altra parte, è quanto di più canonico si possa chiedere da un mistero di Sherlock Holmes, ovvero un enigma in apparenza insolvibile che porterà, passo dopo passo, alla sua spiegazione logica. È una scelta che si rifà ad episodi come “The Blind Banker” o “The Hounds of Baskerville”, notoriamente tra i meno riusciti dello show, ma la leggerezza che permea lo svolgimento del mistero rende il tutto molto più scorrevole, riuscito e divertente. Perché, in fondo, il caso altro non è se non un pretesto per giocare sulle differenze e le similitudini dei personaggi all’epoca, facendo leva su un Mycroft Holmes obeso e prossimo alla morte, su una Molly palesemente travestita da uomo o su una Mrs Hudson sempre relegata, nonostante le lamentele, allo stesso ruolo di contorno .

Come si diceva, la prima metà è quella più lineare, prevedibile e, in un certo senso, scanzonata; il cambio d’epoca favorisce la messa in scena di una storia classicissima, perfettamente in linea coi racconti di Conan Doyle da cui la serie è tratta. Il caso da risolvere, d’altra parte, è quanto di più canonico si possa chiedere da un mistero di Sherlock Holmes, ovvero un enigma in apparenza insolvibile che porterà, passo dopo passo, alla sua spiegazione logica. È una scelta che si rifà ad episodi come “The Blind Banker” o “The Hounds of Baskerville”, notoriamente tra i meno riusciti dello show, ma la leggerezza che permea lo svolgimento del mistero rende il tutto molto più scorrevole, riuscito e divertente. Perché, in fondo, il caso altro non è se non un pretesto per giocare sulle differenze e le similitudini dei personaggi all’epoca, facendo leva su un Mycroft Holmes obeso e prossimo alla morte, su una Molly palesemente travestita da uomo o su una Mrs Hudson sempre relegata, nonostante le lamentele, allo stesso ruolo di contorno . Non passa molto, tuttavia, prima di accorgersi che qualcosa non quadra nello svolgimento dell’episodio: è vero che la natura meno seria di uno speciale si sposa bene con la classicità del caso da risolvere, ma perfino il meno attento degli spettatori non può che notare come sia tutto fin troppo lineare per gli standard dello show, il quale infatti, dopo 40 (più che legittimi) minuti di divertimento, deve pur cominciare a parlare, effettivamente, di qualcosa. Ed ecco come, sul finire della sequenza del palazzo, Moffat inizia a rivelarsi, decostruendo improvvisamente ogni pezzo presentato per passare ad un problema ben più importante ed urgente, ovvero quello del ritorno di Moriarty. È una mossa molto astuta, non c’è che dire: perfino l’impianto storico, così certamente staccato dalla nostra realtà, viene messo in dubbio, sradicando le certezze dello spettatore e confondendogli brevemente le idee. Si crea così un discorso anche metatelevisivo, in cui l’autore, pienamente consapevole della percezione che il pubblico ha di lui, non può che provocare l’audience, sbattendogli in faccia come quello a cui aveva appena assistito era decisamente troppo scontato, troppo “facile” per essere reale; un discorso giusto, certo, ma è anche l’inizio della fase più confusionaria e caotica dell’episodio.

Non passa molto, tuttavia, prima di accorgersi che qualcosa non quadra nello svolgimento dell’episodio: è vero che la natura meno seria di uno speciale si sposa bene con la classicità del caso da risolvere, ma perfino il meno attento degli spettatori non può che notare come sia tutto fin troppo lineare per gli standard dello show, il quale infatti, dopo 40 (più che legittimi) minuti di divertimento, deve pur cominciare a parlare, effettivamente, di qualcosa. Ed ecco come, sul finire della sequenza del palazzo, Moffat inizia a rivelarsi, decostruendo improvvisamente ogni pezzo presentato per passare ad un problema ben più importante ed urgente, ovvero quello del ritorno di Moriarty. È una mossa molto astuta, non c’è che dire: perfino l’impianto storico, così certamente staccato dalla nostra realtà, viene messo in dubbio, sradicando le certezze dello spettatore e confondendogli brevemente le idee. Si crea così un discorso anche metatelevisivo, in cui l’autore, pienamente consapevole della percezione che il pubblico ha di lui, non può che provocare l’audience, sbattendogli in faccia come quello a cui aveva appena assistito era decisamente troppo scontato, troppo “facile” per essere reale; un discorso giusto, certo, ma è anche l’inizio della fase più confusionaria e caotica dell’episodio.Of course it doesn’t make sense, it’s not real.

Perché, alla fine dei conti, quello che Moffat esplicitamente rivela al pubblico dopo un’ora scarsa di svolgimento è che l’intera storia costruita finora è falsa, inventata, la proiezione di uno Sherlock Holmes sconvolto sotto effetto di stupefacenti. Quello che sembrava un racconto a sé stante diventa l’analisi psicologica di un protagonista sotto shock per il ritorno della sua nemesi, ma ancor prima che questa analisi possa cominciare… si torna indietro. Ed è esattamente in questo momento che l’episodio viene privato di tutto il suo senso: se è appena stato dichiarato che i personaggi, il caso da risolvere e l’ambientazione sono tutti elementi della fantasia di qualcuno, che senso ha tornare a concludere una storia ormai privata del suo fascino iniziale?

Perché, alla fine dei conti, quello che Moffat esplicitamente rivela al pubblico dopo un’ora scarsa di svolgimento è che l’intera storia costruita finora è falsa, inventata, la proiezione di uno Sherlock Holmes sconvolto sotto effetto di stupefacenti. Quello che sembrava un racconto a sé stante diventa l’analisi psicologica di un protagonista sotto shock per il ritorno della sua nemesi, ma ancor prima che questa analisi possa cominciare… si torna indietro. Ed è esattamente in questo momento che l’episodio viene privato di tutto il suo senso: se è appena stato dichiarato che i personaggi, il caso da risolvere e l’ambientazione sono tutti elementi della fantasia di qualcuno, che senso ha tornare a concludere una storia ormai privata del suo fascino iniziale?Certo, sarebbe stato accettabile tornare nel 1895 per andare più a fondo sulla questione Moriarty, per arrivare una volta per tutte alla realtà sulla sua presunta resurrezione. Quello che Moffat mette in scena, invece, è nient’altro se non la banale, scontata risoluzione del caso, e il discorso conclusivo (peraltro non aiutato dalla rappresentazione dell’organizzazione femminile, decisamente esagerata) sulle donne e su quanto vengano trascurate perde qualsiasi tipo di incisività.

È proprio in questa insicurezza, in questo saltare da un tema all’altro senza però dire niente di concreto che sta il difetto principale della seconda parte dello speciale: il tema del ruolo della donna viene solo affrontato quando non ha ormai più senso concentrarsi su qualunque altra cosa se non il problema Moriarty, e quest’ultimo continua ad apparire senza, tuttavia, essere mai approfondito in maniera definitiva. La necessità di Moffat di costruire a tutti i costi una narrazione così articolata porta a questo: all’aggrovigliarsi su se stessi, confondendo lo spettatore quasi solo per il gusto di farlo, visto come si ritorna, poi, alla scena della tomba, puro e semplice escamotage per spezzare la continuità degli eventi – in fin dei conti, che senso aveva tornare nel presente se poi anche questa si rivela un’allucinazione? – e portare la narrazione verso quell’ultima sequenza chiave.

È proprio in questa insicurezza, in questo saltare da un tema all’altro senza però dire niente di concreto che sta il difetto principale della seconda parte dello speciale: il tema del ruolo della donna viene solo affrontato quando non ha ormai più senso concentrarsi su qualunque altra cosa se non il problema Moriarty, e quest’ultimo continua ad apparire senza, tuttavia, essere mai approfondito in maniera definitiva. La necessità di Moffat di costruire a tutti i costi una narrazione così articolata porta a questo: all’aggrovigliarsi su se stessi, confondendo lo spettatore quasi solo per il gusto di farlo, visto come si ritorna, poi, alla scena della tomba, puro e semplice escamotage per spezzare la continuità degli eventi – in fin dei conti, che senso aveva tornare nel presente se poi anche questa si rivela un’allucinazione? – e portare la narrazione verso quell’ultima sequenza chiave.Is this silly enough for you yet?

A tal proposito, si può parlare di un esempio perfetto delle falle della scrittura moffattiana, che sfrutta una scena priva di vero significato per mettere in scena il fan service tipico, in particolare, della terza annata dello show, che però va ben oltre il semplice (e talvolta gradito) ammiccamento al pubblico. In questo caso, la scelta di mettere letteralmente in scena le cascate di Reichenbach, rendendo il tutto, secondo le parole dello stesso Sherlock, così melodrammatico, non può che farci domandare se fosse davvero necessario ai fini tematici e narrativi un espediente del genere. La risposta arriva con la conclusione della scena, in cui il confronto tra le due nemesi si risolve in maniera scontata e quasi comica, con l’arrivo di Watson e con un Benedict Cumberbatch che, con una mossa che è tutto fuorché necessaria, si butta nella cascata lui stesso. Quello che innervosisce dell’intera sequenza, insomma, è come debba essere tutto così esplicito, così ovvio da sembrare quasi una parodia; dalla scrittura di Moffat, capace di produrre, appunto, un episodio come “The Reichenbach Fall”, così ricco di riferimenti eppure sempre in grado di mantenere una certa classe, ci si aspetta decisamente molto di più.

A tal proposito, si può parlare di un esempio perfetto delle falle della scrittura moffattiana, che sfrutta una scena priva di vero significato per mettere in scena il fan service tipico, in particolare, della terza annata dello show, che però va ben oltre il semplice (e talvolta gradito) ammiccamento al pubblico. In questo caso, la scelta di mettere letteralmente in scena le cascate di Reichenbach, rendendo il tutto, secondo le parole dello stesso Sherlock, così melodrammatico, non può che farci domandare se fosse davvero necessario ai fini tematici e narrativi un espediente del genere. La risposta arriva con la conclusione della scena, in cui il confronto tra le due nemesi si risolve in maniera scontata e quasi comica, con l’arrivo di Watson e con un Benedict Cumberbatch che, con una mossa che è tutto fuorché necessaria, si butta nella cascata lui stesso. Quello che innervosisce dell’intera sequenza, insomma, è come debba essere tutto così esplicito, così ovvio da sembrare quasi una parodia; dalla scrittura di Moffat, capace di produrre, appunto, un episodio come “The Reichenbach Fall”, così ricco di riferimenti eppure sempre in grado di mantenere una certa classe, ci si aspetta decisamente molto di più.“The Abominable Bride”, insomma, è uno speciale coraggioso, una puntata che cerca di stravolgere l’impianto stesso della narrazione per ricondurre il tutto allo Sherlock che ben conosciamo. L’operazione è ammirevole e nella prima parte senza dubbio funziona, in un abile mix tra leggerezza, divertimento e soluzioni narrative intelligenti; il problema è che la necessità di Moffat di rendere il tutto così complesso fa anche perdere il senso generale dell’episodio, confluendo in un ultimo atto che rivela i difetti e le problematiche dell’eccentrico autore britannico.

Voto: 7-

Sherlock – 4×01 The Six Thatchers

Ad un anno dallo speciale “The Abominable Bride” e a ben tre anni dall’ultimo episodio stagionale “His Last Vow”, Sherlock torna sugli schermi con un carico di aspettative notevole, dovuto non solo alle dosi sempre ridotte, tre episodi al massimo, in archi di tempo molto ampi, ma anche a diversi altri motivi.

Ad un anno dallo speciale “The Abominable Bride” e a ben tre anni dall’ultimo episodio stagionale “His Last Vow”, Sherlock torna sugli schermi con un carico di aspettative notevole, dovuto non solo alle dosi sempre ridotte, tre episodi al massimo, in archi di tempo molto ampi, ma anche a diversi altri motivi.Se, infatti, nella realtà ci tocca attendere molto per vedere la storia evolversi e concretizzarsi in effettivi passi avanti, a livello diegetico il tempo che passa fra queste tre puntate è pochissimo, e di conseguenza tutte le questioni rimaste aperte sono narrativamente vive e presenti: Moriarty in primis, con il suo ritorno tramite un video postumo pubblicato ovunque; John, Mary e la bambina in arrivo; il cambiamento di Sherlock in una direzione più umana, eppure ancora profondamente contraddittoria, che si era già avuto modo di osservare proprio nella scorsa stagione.

“The Six Thatchers” ha il compito di riprendere in mano la narrazione e di portare avanti queste tematiche, cercando di non dimenticare l’aspetto della detection che è sempre stato il fiore all’occhiello della serie, quello per cui abbiamo amato questo Sherlock e il suo compagno di avventure Watson. L’episodio, scritto da Mark Gatiss, fa compiere numerosi passi avanti in tutte queste aree – in modo più o meno evidente – ma nel farlo cade nell’errore di voler trattare troppe cose tutte insieme; si arriva così a una puntata che è al contempo molto interessante per i personaggi ma troppo ricca di dettagli, emotivamente impegnativa ma in un certo modo molto diversa da ciò a cui eravamo abituati, soprattutto per quello che riguarda proprio il tanto elogiato aspetto investigativo.

Of course wait. I’m the target – targets wait.

L’episodio si apre con le conseguenze di quanto accaduto con Magnussen e con il ritorno di Sherlock alla vita di tutti i giorni, la cui rappresentazione è tuttavia a tratti eccessiva e sopra le righe, anche e soprattutto in ambito visivo: se è chiaro l’intento di rappresentare uno Sherlock che, nel suo stare fermo a fare da esca, non riesce propriamente a farlo e di conseguenza si getta nel lavoro, la realizzazione risulta piuttosto affettata e persino troppo complicata da seguire per lo spettatore. I dialoghi rapidi e le battute fulminee sono un must in ogni puntata di Sherlock, ma stare dietro sia a quelli che alle continue scritte dei vari casi, che compaiono mentre di volta in volta il protagonista scrive sul cellulare, rendono difficile godersi appieno le une e le altre. Intendiamoci, Sherlock ha sempre utilizzato questi stratagemmi visivi, quindi il problema non è nel loro utilizzo, bensì nel loro sovrautilizzo, che li rende alla lunga più fastidiosi che davvero necessari al racconto o anche solo allo stile della serie.

L’episodio si apre con le conseguenze di quanto accaduto con Magnussen e con il ritorno di Sherlock alla vita di tutti i giorni, la cui rappresentazione è tuttavia a tratti eccessiva e sopra le righe, anche e soprattutto in ambito visivo: se è chiaro l’intento di rappresentare uno Sherlock che, nel suo stare fermo a fare da esca, non riesce propriamente a farlo e di conseguenza si getta nel lavoro, la realizzazione risulta piuttosto affettata e persino troppo complicata da seguire per lo spettatore. I dialoghi rapidi e le battute fulminee sono un must in ogni puntata di Sherlock, ma stare dietro sia a quelli che alle continue scritte dei vari casi, che compaiono mentre di volta in volta il protagonista scrive sul cellulare, rendono difficile godersi appieno le une e le altre. Intendiamoci, Sherlock ha sempre utilizzato questi stratagemmi visivi, quindi il problema non è nel loro utilizzo, bensì nel loro sovrautilizzo, che li rende alla lunga più fastidiosi che davvero necessari al racconto o anche solo allo stile della serie.Il caso di Charlie Welsborough, brillantemente e rapidamente risolto dal protagonista, non è altro che la porta di ingresso che conduce al vero caso, ossia quello che dà il titolo alla puntata: “The Six Thatchers” (che si rifà a “The Adventure of the Six Napoleons” di Sir Arthur Conan Doyle) presenta di per sé un’ottima costruzione, che parte appunto da un caso apparentemente isolato per portare ad una vicenda molto più grande, scambiata sul momento per una parte del piano di Moriarty. Ed è quest’ultimo a rappresentare uno dei nodi fondamentale della puntata – tutt’altro che assente ma presentissimo proprio in quanto costantemente evocato.

I was so convinced it was Moriarty, I couldn’t see what was right under my nose.

L’ossessione di Sherlock nei confronti di Moriarty attraversa l’intera puntata: ogni indizio che sembra puntare a lui (dal caso Thatcher fino al CD finale) si rivela poi legato a tutt’altro, e questo potrebbe far superficialmente pensare che Moriarty sia il grande assente, la falla dell’episodio. Non è così, anzi. La puntata si spende molto nel sottolineare quanto Sherlock si sbagli a vedere il suo più grande nemico ovunque, e si sprecano le battute in cui il suo nome viene citato: non è esagerazione, bensì la resa più evidente di quello che è ormai un tarlo ossessivo nella mente del protagonista, che lo conduce su più di una strada sbagliata. Lo riconosce lui stesso nel confronto con Mary, come mostra la frase riportata qui sopra; ma potrebbe esserci qualcos’altro che continua a sfuggirgli anche se proprio sotto il suo naso. È impossibile infatti non notare come la storyline di Watson con l’enigmatica E sia quasi totalmente avulsa dal contesto (se si esclude l’idea, e si spera, che sia stata messa lì solo per aumentare il carico emotivo della morte di Mary) ed è altrettanto inevitabile pensare che ci sarà un collegamento a tale vicenda nelle prossime puntate anche per quel “Save John Watson” che chiude il videomessaggio di Mary.

L’ossessione di Sherlock nei confronti di Moriarty attraversa l’intera puntata: ogni indizio che sembra puntare a lui (dal caso Thatcher fino al CD finale) si rivela poi legato a tutt’altro, e questo potrebbe far superficialmente pensare che Moriarty sia il grande assente, la falla dell’episodio. Non è così, anzi. La puntata si spende molto nel sottolineare quanto Sherlock si sbagli a vedere il suo più grande nemico ovunque, e si sprecano le battute in cui il suo nome viene citato: non è esagerazione, bensì la resa più evidente di quello che è ormai un tarlo ossessivo nella mente del protagonista, che lo conduce su più di una strada sbagliata. Lo riconosce lui stesso nel confronto con Mary, come mostra la frase riportata qui sopra; ma potrebbe esserci qualcos’altro che continua a sfuggirgli anche se proprio sotto il suo naso. È impossibile infatti non notare come la storyline di Watson con l’enigmatica E sia quasi totalmente avulsa dal contesto (se si esclude l’idea, e si spera, che sia stata messa lì solo per aumentare il carico emotivo della morte di Mary) ed è altrettanto inevitabile pensare che ci sarà un collegamento a tale vicenda nelle prossime puntate anche per quel “Save John Watson” che chiude il videomessaggio di Mary.Come sempre, insomma, il quadro di quanto accade sarà chiaro con tutte e tre le puntate a disposizione, ma, dando un po’ di credito a Moffat e Gatiss (che hanno più di una ragione per esserselo meritato), possiamo dire che il grande piano di Moriarty si stia già dipanando e che arriverà inevitabilmente ma soprattutto indipendentemente da quanto Sherlock farà per evitarlo: non sembra infatti un caso che la puntata riporti in diversi punti la storia del mercante a Samarra, e che si chiuda proprio con la voce di Sherlock che si domanda se tale incontro possa essere evitato. Anche il tema della predestinazione e della prevedibilità delle scelte attraversa la puntata, e non certo per necessità di ridondanza: così come il piccolo Sherlock modificava la storia, facendo andare il mercante a Sumatra per poi diventare un pirata, forse anche la morte (sua? di John?) potrà essere evitata. Non così, però, è accaduto per Mary.

Rosamund Mary. I always liked Mary.

Che la questione A.G.R.A. dovesse prima o poi riemergere ce lo si poteva aspettare, e anche la stesura del plot di base, che conduce dalle “sei Thatcher” fino alla questione Tbilisi, è senza dubbio ben fatta. Il problema emerge, come già si accennava prima, in relazione all’accumulo di tutte queste parti e, di conseguenza, alla realizzazione di ciascuna di esse; quella di Mary, in particolare, pur inserendosi bene nell’ossatura della trama, risente di una risoluzione frettolosa e per questo poco “sherlockiana”, che si limita in pochi minuti a portare dalla parola in codice (“amo” e non “ammo”) all’accusa alla persona sbagliata e infine all’illuminazione sul ponte, grazie alla quale si arriva rapidamente a una risoluzione che convince poco e che non soddisfa la voglia di pura detection che ha sempre caratterizzato la serie.

Che la questione A.G.R.A. dovesse prima o poi riemergere ce lo si poteva aspettare, e anche la stesura del plot di base, che conduce dalle “sei Thatcher” fino alla questione Tbilisi, è senza dubbio ben fatta. Il problema emerge, come già si accennava prima, in relazione all’accumulo di tutte queste parti e, di conseguenza, alla realizzazione di ciascuna di esse; quella di Mary, in particolare, pur inserendosi bene nell’ossatura della trama, risente di una risoluzione frettolosa e per questo poco “sherlockiana”, che si limita in pochi minuti a portare dalla parola in codice (“amo” e non “ammo”) all’accusa alla persona sbagliata e infine all’illuminazione sul ponte, grazie alla quale si arriva rapidamente a una risoluzione che convince poco e che non soddisfa la voglia di pura detection che ha sempre caratterizzato la serie.A cosa è dovuto questo cambiamento? Di sicuro a una mera questione di tempistiche: se si riempie una puntata di troppi elementi, la necessità di seguire ciascuno di essi ridurrà come conseguenza il minutaggio dedicato a tutti quanti, e questo è di certo un limite di “The Six Thatchers” – che, in verità, poteva essere parzialmente risolto riducendo la durata di alcune scene, come quella del viaggio di Mary, o eliminandone qualcuna, come l’inconcludente ricerca di Toby. Ma c’è un motivo ancora più profondo e che sta intaccando le fondamenta stesse della serie: il racconto, almeno in questo episodio ma con qualche prodromo già nei precedenti, sta muovendosi verso una direzione molto più incentrata sui personaggi e sulla loro evoluzione rispetto alla struttura iniziale, che privilegiava l’investigazione costruendo intorno ad essa i movimenti di tutti.

Solo in questa puntata abbiamo il rapporto tra John e Mary e la costruzione della loro famiglia, il loro amore e al contempo le difficoltà a vivere con scheletri nell’armadio che spuntano da entrambe le parti; il cedimento del primo all’interesse di un’altra donna (una mossa che ha portato a diverse critiche per il personaggio di John, ma che – abbandonando giudizi etici – risponde all’esigenza ben precisa di una nuova caratterizzazione per Watson), e il senso di colpa della seconda per il suo passato, che la porterà all’estremo gesto finale e che aiuta a comprendere in modo definitivo un personaggio tutt’altro che facile da inquadrare. E poi c’è Sherlock con la sua evoluzione emotiva, mai come in questo episodio portata alla luce: si tratta di un cambiamento che sicuramente non piacerà a tutti, ma l’idea di non tenere un personaggio come lui fermo e immobile nella sua caratterizzazione da high-functioning sociopath è una scelta estremamente coraggiosa, che va contro qualunque certezza di successo di pubblico decidendo di scavare più a fondo in un individuo che forse ha da raccontare molto più di quanto ci aspettiamo.

Solo in questa puntata abbiamo il rapporto tra John e Mary e la costruzione della loro famiglia, il loro amore e al contempo le difficoltà a vivere con scheletri nell’armadio che spuntano da entrambe le parti; il cedimento del primo all’interesse di un’altra donna (una mossa che ha portato a diverse critiche per il personaggio di John, ma che – abbandonando giudizi etici – risponde all’esigenza ben precisa di una nuova caratterizzazione per Watson), e il senso di colpa della seconda per il suo passato, che la porterà all’estremo gesto finale e che aiuta a comprendere in modo definitivo un personaggio tutt’altro che facile da inquadrare. E poi c’è Sherlock con la sua evoluzione emotiva, mai come in questo episodio portata alla luce: si tratta di un cambiamento che sicuramente non piacerà a tutti, ma l’idea di non tenere un personaggio come lui fermo e immobile nella sua caratterizzazione da high-functioning sociopath è una scelta estremamente coraggiosa, che va contro qualunque certezza di successo di pubblico decidendo di scavare più a fondo in un individuo che forse ha da raccontare molto più di quanto ci aspettiamo.“Is that sentiment talking?”

“No, it’s me.”

“Difficult to tell the difference these days.”

L’episodio non fa che ripetercelo: Sherlock ha fatto un voto, una promessa di proteggere sempre le persone a lui care; e se è riuscito ad arrivare al punto di fare questa promessa è proprio perché qualcosa in lui è cambiato, e ormai da qualche tempo. È uno Sherlock molto più emotivo quello che vediamo in questa puntata, e soprattutto lo notiamo in contrapposizione con il fratello Mycroft, che dal confronto ne esce ancor più “macchina” e meno umano di quanto lo abbiamo mai visto finora (i commenti sulla piccola Rosie e la reazione dei due ne sono l’esempio più lampante). L’emotività rende anche meno cerebrali e più attivi, e in questo senso si può inquadrare anche la scena di combattimento (ottimamente girata) tra Sherlock e Ajay; e se da un certo punto di vista la si può vedere come una scelta sorniona, volta a conquistare un tipo di pubblico che può apprezzare questo genere di scene, non è nemmeno poi così out of character se la si osserva proprio nell’ottica della modifica comportamentale di cui sopra.

L’episodio non fa che ripetercelo: Sherlock ha fatto un voto, una promessa di proteggere sempre le persone a lui care; e se è riuscito ad arrivare al punto di fare questa promessa è proprio perché qualcosa in lui è cambiato, e ormai da qualche tempo. È uno Sherlock molto più emotivo quello che vediamo in questa puntata, e soprattutto lo notiamo in contrapposizione con il fratello Mycroft, che dal confronto ne esce ancor più “macchina” e meno umano di quanto lo abbiamo mai visto finora (i commenti sulla piccola Rosie e la reazione dei due ne sono l’esempio più lampante). L’emotività rende anche meno cerebrali e più attivi, e in questo senso si può inquadrare anche la scena di combattimento (ottimamente girata) tra Sherlock e Ajay; e se da un certo punto di vista la si può vedere come una scelta sorniona, volta a conquistare un tipo di pubblico che può apprezzare questo genere di scene, non è nemmeno poi così out of character se la si osserva proprio nell’ottica della modifica comportamentale di cui sopra.Tuttavia il cambiamento non è totale, e come potrebbe esserlo: la sua necessità di dimostrare di essere il “migliore della stanza”, di umiliare chi si ritiene superiore a lui (perché in pochi, pochissimi possono competere con Sherlock Holmes) lo porta, con terribile ironia, a perdere proprio la persona che stava cercando più di tutte di proteggere. Vivian Norbury non avrebbe mai provato a sparare a Sherlock se lui non l’avesse provocata per il mero gusto di farlo, o se avesse anche solo dato retta a Mary quando cercava di fermarlo; è la sua mente, quella parte che sarà fondamentale per sfidare Moriarty e il suo piano postumo, a portarlo un passo più vicino alla sua personale Samarra, terra di morte che inizia proprio qui a mietere la sua prima vittima. E Mary, seguendo la sua personale caratterizzazione fatta di sensi di colpa e di inevitabili conseguenze, non può che sacrificarsi prendendo un proiettile che era da sempre destinato a lei (ce lo ricorda quando dice che sapeva che prima o poi il passato sarebbe tornato, e lo dichiara in modo ancor più esplicito Mycroft a suo fratello – They get retired in a pretty permanent sort of way).

Si arriva così alla morte di uno dei personaggi principali della serie, un momento altamente emozionante ma con qualche difetto a livello visivo che ha purtroppo rischiato di danneggiare la carica emotiva dell’intera sezione. Non era necessario un ralenti così marcato della pallottola che va verso Sherlock e che rende forse anche un po’ ridicolo il salto di Mary che si para davanti e viene ferita al suo posto. Ciononostante, gli istanti successivi con John coronano perfettamente il percorso di Mary, il suo disperato tentativo di rifarsi una vita nonostante la consapevolezza della sua personale e inevitabile Samarra, il ringraziamento per quel poco di vita normale che ha potuto vivere. Quasi inutile aggiungere qualcosa sulle interpretazioni di Martin Freeman e Amanda Abbington, soprattutto se si considera il periodo che gli attori stavano vivendo con il loro (reale) matrimonio ormai al capolinea.

Si arriva così alla morte di uno dei personaggi principali della serie, un momento altamente emozionante ma con qualche difetto a livello visivo che ha purtroppo rischiato di danneggiare la carica emotiva dell’intera sezione. Non era necessario un ralenti così marcato della pallottola che va verso Sherlock e che rende forse anche un po’ ridicolo il salto di Mary che si para davanti e viene ferita al suo posto. Ciononostante, gli istanti successivi con John coronano perfettamente il percorso di Mary, il suo disperato tentativo di rifarsi una vita nonostante la consapevolezza della sua personale e inevitabile Samarra, il ringraziamento per quel poco di vita normale che ha potuto vivere. Quasi inutile aggiungere qualcosa sulle interpretazioni di Martin Freeman e Amanda Abbington, soprattutto se si considera il periodo che gli attori stavano vivendo con il loro (reale) matrimonio ormai al capolinea. Insomma, “The Six Thatchers” rappresenta un ritorno piuttosto controverso per Sherlock, che cambia parzialmente il modus narrandi per muoversi verso direzioni nuove, coraggiose ma indubbiamente impervie. Ciò che di sicuro non agevola la visione dell’episodio è la necessità di mettere tutto sul tavolo, una questione che potrà acquisire senso con i prossimi episodi – e che magari potrà essere vista come una scelta di grande semina per una altrettanto grande raccolta successiva – ma che non cambierà il fatto di aver assistito ad una season premiere un po’ troppo caotica. D’altra parte non si può che apprezzare il coraggio di sperimentare, sia con una morte in apertura di stagione, sia con una caratterizzazione davvero interessante del protagonista: la sua visita da una psicologa e la richiesta a Mrs. Hudson – If you ever think I’m becoming a bit full of myself, cocky or over-confident… would you just say the word Norbury to me? Would you? – bastano da sole per dirci che stiamo assistendo davvero a qualcosa di nuovo. Con la speranza che i prossimi episodi aggiustino il tiro laddove ci sono state esagerazioni, si può dire che questo “The Six Thatchers” sia un esperimento per la maggior parte riuscito.

Insomma, “The Six Thatchers” rappresenta un ritorno piuttosto controverso per Sherlock, che cambia parzialmente il modus narrandi per muoversi verso direzioni nuove, coraggiose ma indubbiamente impervie. Ciò che di sicuro non agevola la visione dell’episodio è la necessità di mettere tutto sul tavolo, una questione che potrà acquisire senso con i prossimi episodi – e che magari potrà essere vista come una scelta di grande semina per una altrettanto grande raccolta successiva – ma che non cambierà il fatto di aver assistito ad una season premiere un po’ troppo caotica. D’altra parte non si può che apprezzare il coraggio di sperimentare, sia con una morte in apertura di stagione, sia con una caratterizzazione davvero interessante del protagonista: la sua visita da una psicologa e la richiesta a Mrs. Hudson – If you ever think I’m becoming a bit full of myself, cocky or over-confident… would you just say the word Norbury to me? Would you? – bastano da sole per dirci che stiamo assistendo davvero a qualcosa di nuovo. Con la speranza che i prossimi episodi aggiustino il tiro laddove ci sono state esagerazioni, si può dire che questo “The Six Thatchers” sia un esperimento per la maggior parte riuscito.Voto: 7½

Note:

– Alla fine dei titoli di coda assistiamo ad un’inquietante aggiunta di Mary al suo discorso nel video: “Go to hell, Sherlock”. Si può supporre che Mary immagini la sua morte come correlata comunque a Sherlock, ma a parte questo bisognerà solo aspettare per capire.

– “Thatcher’s like, I dunno, Napoleon now” è un evidente riferimento al racconto originario di Conan Doyle citato nella recensione.

– Ad aumentare il bagaglio di riferimenti, troviamo sia il “sogno” in cui Sherlock rivede il Redbeard, il cane che aveva da bambino, sia la telefonata finale di Mycroft che cita il famoso terzo fratello Holmes, Sherrinford. Questi dettagli, sommati alla storia di Samarra trasformata in Sumatra dal piccolo Sherlock, non fanno che indirizzarci verso qualcosa di importante nell’infanzia del protagonista.

Sherlock – 4×02 The Lying Detective

Diciamolo fin dall’inizio: il secondo episodio di questa quarta stagione è Sherlock nella sua forma più autentica. Un’ora e mezza di twist, inside joke e soluzioni visive lisergiche pensate per far girare la testa allo spettatore e allo stesso tempo solleticarne la curiosità attraverso allusioni, enigmi e nuove plot-line che sembrano fatte apposta per scuotere la fanbase.

Diciamolo fin dall’inizio: il secondo episodio di questa quarta stagione è Sherlock nella sua forma più autentica. Un’ora e mezza di twist, inside joke e soluzioni visive lisergiche pensate per far girare la testa allo spettatore e allo stesso tempo solleticarne la curiosità attraverso allusioni, enigmi e nuove plot-line che sembrano fatte apposta per scuotere la fanbase.The game’s afoot.

Dopo un primo episodio che aveva sollevato più di un dubbio non solo sui successivi sviluppi della stagione, ma anche sulla vitalità artistica della serie di Moffat e Gatiss, si sperava in un secondo che portasse con sé la giustificazione alla diversità del precedente, così centrato sui personaggi e così mancante di quel gusto per l’investigazione che rappresenta, nel bene e nel male, una delle ragioni principali d’essere di Sherlock.

Dopo un primo episodio che aveva sollevato più di un dubbio non solo sui successivi sviluppi della stagione, ma anche sulla vitalità artistica della serie di Moffat e Gatiss, si sperava in un secondo che portasse con sé la giustificazione alla diversità del precedente, così centrato sui personaggi e così mancante di quel gusto per l’investigazione che rappresenta, nel bene e nel male, una delle ragioni principali d’essere di Sherlock.Pare scontato, dopo la visione di “The Lying Detective”, dire che siamo stati pienamente accontentati, con un episodio che è forse uno dei migliori Sherlock di sempre, senza una sbavatura e pieno di azione, tensione ed emozione, perfettamente bilanciate in un meccanismo narrativo pressoché perfetto che ci porta di nuovo non solo al centro del “game”, ma addirittura di un gioco ancora più raffinato rispetto al passato.

La raffinatezza di questo episodio si basa, in primis, sulla capacità di coinvolgerci in una detection che non fa riferimento a un caso (certo, il caso esiste ed è perfettamente messo in scena, ma è soltanto un pretesto), bensì alle persone: Sherlock Holmes, il grande maestro della deduzione alle prese con un dolore umanissimo e con un problema da risolvere legato ai sentimenti, non fa altro che affrontarlo – imbeccato da una Mary che persino dall’aldilà conosce meglio sia lui che Watson di quanto loro conoscano se stessi – con lo stesso metodo che userebbe per approcciarsi a un delitto.

So, when I tell you that this is the most dangerous, the most despicable human being that I have ever encountered, when I tell you that this, this monster must be ended, please remember where you are standing, because you’re standing exactly where I said you would be two weeks ago.

L’episodio è liberamente tratto, come da tradizione della serie, da uno dei racconti di Conan Doyle, ovvero “L’avventura del Detective Morente” in cui Holmes finge il delirio per indurre l’esperto di malattie orientali Culverton Smith a confessare un omicidio utilizzando un inconsapevole Watson come strumento per mettere in trappola l’assassino.

L’episodio è liberamente tratto, come da tradizione della serie, da uno dei racconti di Conan Doyle, ovvero “L’avventura del Detective Morente” in cui Holmes finge il delirio per indurre l’esperto di malattie orientali Culverton Smith a confessare un omicidio utilizzando un inconsapevole Watson come strumento per mettere in trappola l’assassino.Come traspare dal confronto con il racconto originale, “The Lying Detective” mantiene la consuetudine moffattiana del rapporto assolutamente creativo con la fonte e al tempo stesso estremamente rispettoso dell’universo di riferimento e degli obiettivi finali: qui abbiamo una prospettiva ribaltata, in cui l’obiettivo a tendere non è la confessione dell’assassino ma il ricongiungimento con Watson e il risultato finale in termini del rapporto tra i due personaggi principali è sempre lo stesso, in cui il dottore viene ingannato (a fin di bene) e si trova a contribuire in modo inaspettato ma fondamentale alla riuscita del caso.

Solo che questa volta, il caso è proprio lo stesso Watson – che coerentemente, e ironicamente, risulta aver perfino smesso di aggiornare il proprio blog, su cui ora compare la scritta “John Watson is no longer updating” – per il quale l’amico è anche persino pronto ad andare all’inferno e mettere a serio rischio, nei limiti di quanto possa farlo un attento studioso dell’animo umano come lui, la propria vita.