Breaking Bad – 5×16 Felina

“You know the business and I know the chemistry.”

“You know the business and I know the chemistry.”Queste le parole di Walter White che, rivolte a Jesse Pinkman, hanno dato inizio a tutto. L’incontro tra due caratteri di rara complessità, la reazione chimica tra loro e le relative conseguenze, hanno offerto uno dei più intensi esempi di serialità televisiva, che questa settimana giunge al suo attesissimo epilogo.

“Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change.”

Vedere l’episodio pilota a sei anni di distanza, con la possibilità di dare ordine a un discorso concluso, che ha un inizio e una fine, dà la sensazione di quanto l’intero progetto di Vince Gilligan sia stato capillarmente studiato a tavolino e abbia avuto nella puntata d’apertura il tassello seminale dell’intero racconto. L’idea generativa della serie è quella che vede la chimica come grade metafora, come quella disciplina che con le sue regole spiega perfettamente un emozionante racconto di finzione come questo. La natura trasformativa degli elementi è la stessa dei personaggi principali (quanto sono cambiati Skyler e Jesse dalla prima stagione?), veri architravi della serie, così come è il cuore vitale del protagonista: una camaleonte, un virus, un soggetto le cui capacità d’adattamento poggiano su un’incredibile malleabilità, sulla possibilità, quasi fosse un elemento liquido, di assumere sempre la forma del recipiente che lo contiene, salvo poi passare allo stato solido e distruggerlo.

“All bad things must come to an end”

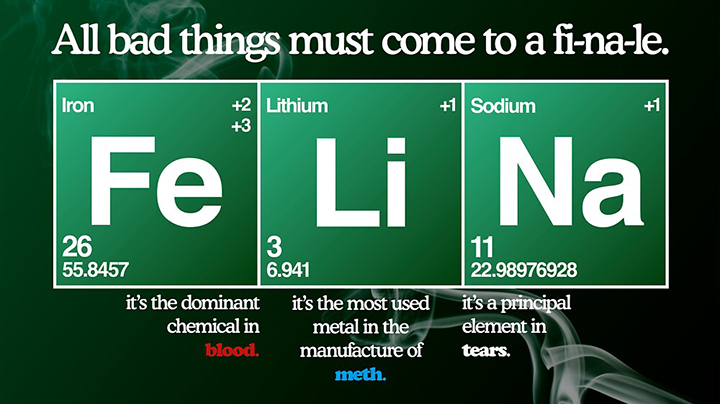

Questo sedicesimo episodio è senza dubbio uno dei capitoli televisivi più attesi degli ultimi anni, segmento ultimo di una stagione perfetta in ogni sua parte. Innanzitutto, a conti fatti, la scelta di dividere la stagione in due parti è risultata assolutamente vincente, per diversi motivi: in primis quello economico – due stagioni equivalgono a profitti per due annate; in seconda battuta quello relativo agli indici d’ascolto che, dividendo la stagione in due parti, aumenta i picchi d’attenzione e le aspettative sugli episodi; infine, ma non per importanza, quello più strettamente estetico. A proposito di quest’ultimo, questa soluzione ha fornito l’opportunità di suddividere la stagione in due tronconi di cui il primo è stato una vera e propria semina; dopodiché è seguito un momento di iato, in cui non solo le aspettative hanno potuto fermentare, ma gli autori hanno avuto anche il tempo di gestire nel migliore dei modi possibili il secondo troncone, quello dove andare a raccogliere i frutti più maturi, quello in cui sparare gli ultimi fuochi. A conferma di quest’impostazione c’è il fatto che la produzione ha scelto giustamente di chiamare questa seconda metà non quinta stagione – parte due come tutti si aspettavano, ma final episodes, un titolo che ha in sé una dichiarazione d’intenti. Un episodio finale che inserisce i suoi elementi (questa volta è proprio il caso di dirlo) sin dal titolo e dalla locandina promozionale, “Felina”, ovvero la parola che deriva dall’unione delle sillabe che costituiscono gli elementi del ferro, del litio e del sodio. I tre sono rispettivamente gli elementi dominanti del sangue, della metanfetamina e delle lacrime, le tre parole chiave della puntata nonché estrema sintesi dell’intera serie. Funzione altrettanto riepilogatrice è affidata a quel “Live Free or Die”, titolo dell’episodio d’apertura della stagione, motto ufficiale dello stato del New Hampshire e, last but not least, spirito guida e al contempo soluzione degli ultimi momenti di vita del protagonista.

Questo sedicesimo episodio è senza dubbio uno dei capitoli televisivi più attesi degli ultimi anni, segmento ultimo di una stagione perfetta in ogni sua parte. Innanzitutto, a conti fatti, la scelta di dividere la stagione in due parti è risultata assolutamente vincente, per diversi motivi: in primis quello economico – due stagioni equivalgono a profitti per due annate; in seconda battuta quello relativo agli indici d’ascolto che, dividendo la stagione in due parti, aumenta i picchi d’attenzione e le aspettative sugli episodi; infine, ma non per importanza, quello più strettamente estetico. A proposito di quest’ultimo, questa soluzione ha fornito l’opportunità di suddividere la stagione in due tronconi di cui il primo è stato una vera e propria semina; dopodiché è seguito un momento di iato, in cui non solo le aspettative hanno potuto fermentare, ma gli autori hanno avuto anche il tempo di gestire nel migliore dei modi possibili il secondo troncone, quello dove andare a raccogliere i frutti più maturi, quello in cui sparare gli ultimi fuochi. A conferma di quest’impostazione c’è il fatto che la produzione ha scelto giustamente di chiamare questa seconda metà non quinta stagione – parte due come tutti si aspettavano, ma final episodes, un titolo che ha in sé una dichiarazione d’intenti. Un episodio finale che inserisce i suoi elementi (questa volta è proprio il caso di dirlo) sin dal titolo e dalla locandina promozionale, “Felina”, ovvero la parola che deriva dall’unione delle sillabe che costituiscono gli elementi del ferro, del litio e del sodio. I tre sono rispettivamente gli elementi dominanti del sangue, della metanfetamina e delle lacrime, le tre parole chiave della puntata nonché estrema sintesi dell’intera serie. Funzione altrettanto riepilogatrice è affidata a quel “Live Free or Die”, titolo dell’episodio d’apertura della stagione, motto ufficiale dello stato del New Hampshire e, last but not least, spirito guida e al contempo soluzione degli ultimi momenti di vita del protagonista.“Just get me home. Just get me home.”

Il cold open di “Felina” sembra riprendere proprio dove “Granite State” aveva concluso, con uno spaccato su Mr. Lambert, terza incarnazione del trasformismo del signor White. Quello a cui si assiste però è un protagonista alla fine dei suoi giorni (come d’altronde l’intera serie), una presenza fantasmatica, un corpo stremato, malato e infreddolito, la cui condizione è resa alla perfezione dalla regia di Gilligan, che con un uso certosino dei jump cut restituisce al pubblico la sensazione di confusione e spossamento. Il genio di Walt, ormai lo sappiamo certezza, non è quasi mai stato contrassegnato dalla freddezza e dal calcolo infallibile, come poteva essere quello di Gus, ma piuttosto da un talento innato per l’improvvisazione: una sorta di astuzia emergenziale che non avrebbe mai avuto lo stesso risultato se non fosse stata accompagnata da un’abbondante dose di fortuna. L’incipit di quest’episodio non sembra fare eccezione: un Walt incapace di accendere l’auto senza chiavi, quasi congelato, sorpreso a pregare, ormai senza speranza e con la polizia in arrivo, si vede improvvisamente cadere le chiavi dal parasole del veicolo (momento sottolineato anche da un leggero ralenti del regista), ultima scialuppa di salvataggio, tentativo della disperazione puntualmente premiato dalla fortuna, come tante altre volte è successo nel corso della serie. Immediatamente quello spettro più morto che vivo ha un colpo di coda, ritrova fiducia, sente il destino dalla sua parte e l’occasione alla sua portata; in pochi attimi ritorna quello sguardo vispo, carico di rabbia e di intelligenza, lo stesso ammirato sul finale dello scorso episodio; occhi testimoni di quel fuoco interiore che distingue i purosangue dai cavalli da soma.

Il cold open di “Felina” sembra riprendere proprio dove “Granite State” aveva concluso, con uno spaccato su Mr. Lambert, terza incarnazione del trasformismo del signor White. Quello a cui si assiste però è un protagonista alla fine dei suoi giorni (come d’altronde l’intera serie), una presenza fantasmatica, un corpo stremato, malato e infreddolito, la cui condizione è resa alla perfezione dalla regia di Gilligan, che con un uso certosino dei jump cut restituisce al pubblico la sensazione di confusione e spossamento. Il genio di Walt, ormai lo sappiamo certezza, non è quasi mai stato contrassegnato dalla freddezza e dal calcolo infallibile, come poteva essere quello di Gus, ma piuttosto da un talento innato per l’improvvisazione: una sorta di astuzia emergenziale che non avrebbe mai avuto lo stesso risultato se non fosse stata accompagnata da un’abbondante dose di fortuna. L’incipit di quest’episodio non sembra fare eccezione: un Walt incapace di accendere l’auto senza chiavi, quasi congelato, sorpreso a pregare, ormai senza speranza e con la polizia in arrivo, si vede improvvisamente cadere le chiavi dal parasole del veicolo (momento sottolineato anche da un leggero ralenti del regista), ultima scialuppa di salvataggio, tentativo della disperazione puntualmente premiato dalla fortuna, come tante altre volte è successo nel corso della serie. Immediatamente quello spettro più morto che vivo ha un colpo di coda, ritrova fiducia, sente il destino dalla sua parte e l’occasione alla sua portata; in pochi attimi ritorna quello sguardo vispo, carico di rabbia e di intelligenza, lo stesso ammirato sul finale dello scorso episodio; occhi testimoni di quel fuoco interiore che distingue i purosangue dai cavalli da soma.“Walt, just say the word and I’ll take you on a ride-along. You can watch us knock down a meth lab, huh? Get a little excitement in your life?”

Il flashforward che ha aperto questi final episodes ci diceva che Walt sarebbe tornato a casa e ad aspettarlo avrebbe trovato un appartamento vuoto, distrutto e con un’enorme scritta gialla a indicare il suo nome d’arte. Nel recupero di questa sequenza non solo viene mostrato il tumulto emotivo del protagonista, affiancato all’epica del cavaliere solitario che torna a casa trovandola bruciata, ma viene dato spazio anche ad attimi di pura riflessione. È in questo frangente che si inserisce il flashback della prima stagione, primo tassello di una serie di risposte mai ridondanti o didascaliche, che emergeranno fino alla conclusione. In quella scena Walt è deriso davanti a tutti da Hank per la sua vita anonima, mediocre e piccolo-borghese, e la sua timidezza non riesce in alcun modo a contrastare la volgare sopraffazione del cognato. Tutto è cambiato negli anni che sono trascorsi tra quel passato e il presente, e la sua trasformazione ha senza dubbio come primo motivo scatenante quello dell’autodeterminazione, della liberazione da una gabbia sociale che lo vedeva vittima di scene come quella del flashback di cui la prima stagione abbonda. Walt ormai sa di poter essere una “timebomb”, come l’aveva definito Mike; sa di potersi auto-detonare e in maniera estremamente sintomatica piazza l’orologio sulla pompa di benzina, in primo piano, davanti ai nostri occhi. Tic, tic, tic, lo show ha inizio, il fantasma sta tornando in città, dai personaggi ma anche dagli spettatori, a raccontare loro ogni cosa e a concludere questa straordinaria avventura. Il tempo è limitato, bisogna fare in fretta, bisogna tagliare il superfluo e concentrarsi sulla sostanza; la salute consente a Walt solo poche cartucce e agli spettatori da questo momento rimangono solo una cinquantina di minuti scarsi prima di dire addio a Breaking Bad.

Il flashforward che ha aperto questi final episodes ci diceva che Walt sarebbe tornato a casa e ad aspettarlo avrebbe trovato un appartamento vuoto, distrutto e con un’enorme scritta gialla a indicare il suo nome d’arte. Nel recupero di questa sequenza non solo viene mostrato il tumulto emotivo del protagonista, affiancato all’epica del cavaliere solitario che torna a casa trovandola bruciata, ma viene dato spazio anche ad attimi di pura riflessione. È in questo frangente che si inserisce il flashback della prima stagione, primo tassello di una serie di risposte mai ridondanti o didascaliche, che emergeranno fino alla conclusione. In quella scena Walt è deriso davanti a tutti da Hank per la sua vita anonima, mediocre e piccolo-borghese, e la sua timidezza non riesce in alcun modo a contrastare la volgare sopraffazione del cognato. Tutto è cambiato negli anni che sono trascorsi tra quel passato e il presente, e la sua trasformazione ha senza dubbio come primo motivo scatenante quello dell’autodeterminazione, della liberazione da una gabbia sociale che lo vedeva vittima di scene come quella del flashback di cui la prima stagione abbonda. Walt ormai sa di poter essere una “timebomb”, come l’aveva definito Mike; sa di potersi auto-detonare e in maniera estremamente sintomatica piazza l’orologio sulla pompa di benzina, in primo piano, davanti ai nostri occhi. Tic, tic, tic, lo show ha inizio, il fantasma sta tornando in città, dai personaggi ma anche dagli spettatori, a raccontare loro ogni cosa e a concludere questa straordinaria avventura. Il tempo è limitato, bisogna fare in fretta, bisogna tagliare il superfluo e concentrarsi sulla sostanza; la salute consente a Walt solo poche cartucce e agli spettatori da questo momento rimangono solo una cinquantina di minuti scarsi prima di dire addio a Breaking Bad.“Cheer up, beautiful people. This is where you get to make it right”

La prima tappa dello spettacolo è la casa di Gretchen e Elliot. Heisenberg arriva in casa loro come uno dei tanti personaggi del western eastwoodiano, un cavaliere pallido che si aggira nell’ombra e che compare all’improvviso, ma anche un revenant alla cui manifestazione è difficile credere. La presenza spettrale di Walt, il suo aspetto così diverso dal passato e la determinazione del suo agire terrorizzano i coniugi milionari. Questa sequenza non manca di sottolineare l’ambivalenza di Walt, che inizialmente prova a mostrare il suo volto umano, quello del padre di famiglia in punto di morte che chiede la cortesia ai due ex amici, che tenta di salvare i propri cari attraverso due persone al di sopra di ogni sospetto; tuttavia, è la natura profonda di Walt quella che l’ha spinto a spaventare i due, quel carattere tipicamente gangsteristico in cui il protagonista ha scoperto se stesso. Completato l’onere della consegna dei soldi, Walt passa allo spettacolo, sottolineato con precisione dall’avvento della musica di Dave Porter; alla messa in scena del proprio talento, naufragando nel proprio narcisismo con successo, minacciando i due scienziati babbei con due laser giocattolo. Perché va bene i soldi, va bene la famiglia, ma in punto di morte il ruolo del vendicatore ha un gusto troppo speciale per potervi rinunciare.

La prima tappa dello spettacolo è la casa di Gretchen e Elliot. Heisenberg arriva in casa loro come uno dei tanti personaggi del western eastwoodiano, un cavaliere pallido che si aggira nell’ombra e che compare all’improvviso, ma anche un revenant alla cui manifestazione è difficile credere. La presenza spettrale di Walt, il suo aspetto così diverso dal passato e la determinazione del suo agire terrorizzano i coniugi milionari. Questa sequenza non manca di sottolineare l’ambivalenza di Walt, che inizialmente prova a mostrare il suo volto umano, quello del padre di famiglia in punto di morte che chiede la cortesia ai due ex amici, che tenta di salvare i propri cari attraverso due persone al di sopra di ogni sospetto; tuttavia, è la natura profonda di Walt quella che l’ha spinto a spaventare i due, quel carattere tipicamente gangsteristico in cui il protagonista ha scoperto se stesso. Completato l’onere della consegna dei soldi, Walt passa allo spettacolo, sottolineato con precisione dall’avvento della musica di Dave Porter; alla messa in scena del proprio talento, naufragando nel proprio narcisismo con successo, minacciando i due scienziati babbei con due laser giocattolo. Perché va bene i soldi, va bene la famiglia, ma in punto di morte il ruolo del vendicatore ha un gusto troppo speciale per potervi rinunciare.“I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was really… I was alive.”

Lasciando per un attimo da parte la cavalcata finale, la scena madre della puntata è sicuramente l’ultimo incontro tra Walt e Skyler. Quel “five minutes” iniziale introduce una sequenza di straordinaria fattura, visiva e narrativa, capace di mostrare tutta l’umanità di due personaggi arrivati al culmine della loro stratificazione. La dimensione fantasmatica di Walt è ribadita dalla sua entrata in scena a sorpresa, dietro il pilastro, quasi fosse un’apparizione. Qui lui e la moglie danno vita a un dialogo in campo e controcampo di rara intensità, speculare per certi versi alla telefonata in “Ozymandias” (non a caso citata anche da Walt), ma questa volta vis a vis, guardandosi negli occhi. Proprio gli occhi, anzi le lacrime, sono protagonisti dell’altro grande legame tra quella conversazione e questa: se in quel caso le lacrime di Walt erano dovute al dolore provato nel mentire alla moglie, alla sofferenza di recitare la parte del mostro pur di salvarla, in questo caso gli occhi lucidi sono quelli della sincerità, di un uomo che prima di lasciare la famiglia (e la serie) decide di essere davvero onesto con la propria moglie. Walt sa benissimo che la probabilità di riprendersi i soldi è bassissima, tuttavia c’è un istinto, una pulsione interiore che lo fa sentire vivo attraverso la vendetta, attraverso la dimostrazione che è lui il numero uno. Si tratta di una sequenza perfetta, seppur nel suo minimalismo, dove piccoli dettagli fanno un’enorme differenza, come la scelta di Gilligan di inquadrare Skyler e Walt divisi dal pilastro dell’appartamento, limite ormai invalicabile che sancisce la loro irreversibile separazione. Allo stesso modo, quando Walt osserva di nascosto per l’ultima volta il suo primogenito, lo fa attraverso una finestra che gli costruisce attorno una sorta di gabbia, una griglia che lo tiene recluso, che lo lascia fuori dalla famiglia e da quello che era il suo mondo; un ostacolo a cui volta le spalle andando via per la propria strada, verso il colpo finale.

Lasciando per un attimo da parte la cavalcata finale, la scena madre della puntata è sicuramente l’ultimo incontro tra Walt e Skyler. Quel “five minutes” iniziale introduce una sequenza di straordinaria fattura, visiva e narrativa, capace di mostrare tutta l’umanità di due personaggi arrivati al culmine della loro stratificazione. La dimensione fantasmatica di Walt è ribadita dalla sua entrata in scena a sorpresa, dietro il pilastro, quasi fosse un’apparizione. Qui lui e la moglie danno vita a un dialogo in campo e controcampo di rara intensità, speculare per certi versi alla telefonata in “Ozymandias” (non a caso citata anche da Walt), ma questa volta vis a vis, guardandosi negli occhi. Proprio gli occhi, anzi le lacrime, sono protagonisti dell’altro grande legame tra quella conversazione e questa: se in quel caso le lacrime di Walt erano dovute al dolore provato nel mentire alla moglie, alla sofferenza di recitare la parte del mostro pur di salvarla, in questo caso gli occhi lucidi sono quelli della sincerità, di un uomo che prima di lasciare la famiglia (e la serie) decide di essere davvero onesto con la propria moglie. Walt sa benissimo che la probabilità di riprendersi i soldi è bassissima, tuttavia c’è un istinto, una pulsione interiore che lo fa sentire vivo attraverso la vendetta, attraverso la dimostrazione che è lui il numero uno. Si tratta di una sequenza perfetta, seppur nel suo minimalismo, dove piccoli dettagli fanno un’enorme differenza, come la scelta di Gilligan di inquadrare Skyler e Walt divisi dal pilastro dell’appartamento, limite ormai invalicabile che sancisce la loro irreversibile separazione. Allo stesso modo, quando Walt osserva di nascosto per l’ultima volta il suo primogenito, lo fa attraverso una finestra che gli costruisce attorno una sorta di gabbia, una griglia che lo tiene recluso, che lo lascia fuori dalla famiglia e da quello che era il suo mondo; un ostacolo a cui volta le spalle andando via per la propria strada, verso il colpo finale.“He’s alive, isn’t he? He’s cooking for you. What, are you gonna lie?”

L’invenzione dal nulla, il colpo di scena artigianale, l’artiglieria pesante al servizio della creatività più genuina. Quando in “Live Free or Die” abbiamo visto Walt con tutte quelle armi abbiamo immediatamente pensato a un finale da uno contro tutti, un epilogo alla Scarface o Cane di Paglia, senza ovviamente immaginare cosa avrebbe potuto partorire la sua mente. La bravura del Gilligan sceneggiatore questa volta è nel non fornire lo spiegone conclusivo sul rapporto tra Walt e Jesse, non semplificare rapporti e caratteri la cui complessità ha impiegato anni per arrivare a questo livello. Per questa ragione è lasciata abbastanza aperta la questione del salvataggio di Jesse, in modo da non mettere sulla testa del protagonista né il cappello del buono né quello del cattivo, così come nel confronto finale tra i due da parte di Jesse non arriva né lo sparo né il grazie. La mia personale opinione è che nel piano di Walt c’era come priorità l’uccisione di tutti i nazisti; poi, trovandosi alle strette e senza le chiavi a portata di mano, ha fatto in modo di distrarre Jack con la storia di Jesse per recuperare le chiavi. A quel punto, dopo averlo visto in faccia, tutto è andato nella direzione di uccidere tutti tranne Jesse: sia per mettersi, anche solo parzialmente, in pace la coscienza, sia per dimostrargli ancora una volta che lui se vuole ruba la scena a chiunque.

L’invenzione dal nulla, il colpo di scena artigianale, l’artiglieria pesante al servizio della creatività più genuina. Quando in “Live Free or Die” abbiamo visto Walt con tutte quelle armi abbiamo immediatamente pensato a un finale da uno contro tutti, un epilogo alla Scarface o Cane di Paglia, senza ovviamente immaginare cosa avrebbe potuto partorire la sua mente. La bravura del Gilligan sceneggiatore questa volta è nel non fornire lo spiegone conclusivo sul rapporto tra Walt e Jesse, non semplificare rapporti e caratteri la cui complessità ha impiegato anni per arrivare a questo livello. Per questa ragione è lasciata abbastanza aperta la questione del salvataggio di Jesse, in modo da non mettere sulla testa del protagonista né il cappello del buono né quello del cattivo, così come nel confronto finale tra i due da parte di Jesse non arriva né lo sparo né il grazie. La mia personale opinione è che nel piano di Walt c’era come priorità l’uccisione di tutti i nazisti; poi, trovandosi alle strette e senza le chiavi a portata di mano, ha fatto in modo di distrarre Jack con la storia di Jesse per recuperare le chiavi. A quel punto, dopo averlo visto in faccia, tutto è andato nella direzione di uccidere tutti tranne Jesse: sia per mettersi, anche solo parzialmente, in pace la coscienza, sia per dimostrargli ancora una volta che lui se vuole ruba la scena a chiunque.“Come here! Take a look at him. Have a gander. This is my partner. Right, partner? Right, buddy? Hardworking, good partner, 50-50 partner.”

Quale sarà l’eredità di Breaking Bad? Senza dubbio l’originalità, declinata in molteplici modi. Dal punto di vista sia formale sia narrativo una delle cose che faranno più scuola sarà l’uso programmatico del dettaglio. Quella che da sempre è stata una figura secondaria del linguaggio cinematografico, una soluzione ancillare e spesso di contorno, in questa serie diventa il cuore di molte situazioni narrative e il centro estetico della loro messa in scena. Le chiavi dell’auto di questo season finale sono solo l’ultima di un’infinita serie di oggetti. Allo stesso modo è stato trattato il taglierino con cui Gus uccide Victor in “Box Cutter” e così è sempre stata trattata la fiala di ricina, che tanti fili ha mosso nelle ultime due stagioni. Un altro esempio dell’uso del dettaglio, questa volta soprattutto narrativo, è una delle perle della puntata, ovvero il “sogno” di Jesse. Questi si immagina di fare un lavoro manuale, alle prese con la costruzione di una scatola, una scatola perfetta, liscissima e lucidissima, fatta con le sue mani. In prima battuta l’oggetto rimanda a quella scatola ben più grande di cui è stato a lungo prigioniero, ma a una visione attenta questa sequenza onirica rivela tutta la sua complessità: nel nono episodio della terza stagione, “Kafkaesque”, durante una riunione al centro di riabilitazione lo psicologo chiede a Jesse cosa farebbe se potesse fare qualsiasi cosa senza problemi di soldi. Questi risponde trovando dentro di sé l’unico vero momento di innocenza, di purezza, di gioia autentica, ovvero ricordando quando al liceo fece un corso di ebanisteria e gli diedero da costruire una scatola, e lui la fece tutta da solo con passione e soddisfazione. Si tratta di una scena intensissima, nella quale Jesse descrive con dovizia di particolari tutte le azioni che gli vediamo compiere nella sequenza onirica di questo season finale, diverse stagioni dopo.

Quale sarà l’eredità di Breaking Bad? Senza dubbio l’originalità, declinata in molteplici modi. Dal punto di vista sia formale sia narrativo una delle cose che faranno più scuola sarà l’uso programmatico del dettaglio. Quella che da sempre è stata una figura secondaria del linguaggio cinematografico, una soluzione ancillare e spesso di contorno, in questa serie diventa il cuore di molte situazioni narrative e il centro estetico della loro messa in scena. Le chiavi dell’auto di questo season finale sono solo l’ultima di un’infinita serie di oggetti. Allo stesso modo è stato trattato il taglierino con cui Gus uccide Victor in “Box Cutter” e così è sempre stata trattata la fiala di ricina, che tanti fili ha mosso nelle ultime due stagioni. Un altro esempio dell’uso del dettaglio, questa volta soprattutto narrativo, è una delle perle della puntata, ovvero il “sogno” di Jesse. Questi si immagina di fare un lavoro manuale, alle prese con la costruzione di una scatola, una scatola perfetta, liscissima e lucidissima, fatta con le sue mani. In prima battuta l’oggetto rimanda a quella scatola ben più grande di cui è stato a lungo prigioniero, ma a una visione attenta questa sequenza onirica rivela tutta la sua complessità: nel nono episodio della terza stagione, “Kafkaesque”, durante una riunione al centro di riabilitazione lo psicologo chiede a Jesse cosa farebbe se potesse fare qualsiasi cosa senza problemi di soldi. Questi risponde trovando dentro di sé l’unico vero momento di innocenza, di purezza, di gioia autentica, ovvero ricordando quando al liceo fece un corso di ebanisteria e gli diedero da costruire una scatola, e lui la fece tutta da solo con passione e soddisfazione. Si tratta di una scena intensissima, nella quale Jesse descrive con dovizia di particolari tutte le azioni che gli vediamo compiere nella sequenza onirica di questo season finale, diverse stagioni dopo.“Jesus, Mr. White…”

Un altro lascito fondamentale di Breaking Bad, relativo ancora alla sua prepotente originalità, è dato dall’intelligentissimo uso dell’ironia: senza mai arrivare a essere un dramedy, la serie è riuscita a dare vita a un registro in cui il grottesco si fonde col dramma, e la violenza, fisica e verbale, è spesso portata al parossismo rivelando il suo controcanto ironico. Un’estetica sicuramente debitrice del cinema di Tarantino e dei fratelli Coen, autori dai quali però la serie ha saputo emanciparsi, sviluppando una visione del mondo originale, poliedrica e solidissima. La personalità di Saul, la maniacalità innata di Gustavo Fring, la malvagità stupida di Todd, l’elitarismo velleitario di Lydia, la corporatura e il carattere (specie nelle prime stagioni) macchiettistici di Hank, le connotazioni cartoonesche dello zio Jack, la struttura fisica di Huell, sono tutte componenti che nella loro compresenza alimentano un contesto in cui ironia e dramma vanno di pari passo, con un equilibrio inedito per delle narrazioni di questo tipo.

Un altro lascito fondamentale di Breaking Bad, relativo ancora alla sua prepotente originalità, è dato dall’intelligentissimo uso dell’ironia: senza mai arrivare a essere un dramedy, la serie è riuscita a dare vita a un registro in cui il grottesco si fonde col dramma, e la violenza, fisica e verbale, è spesso portata al parossismo rivelando il suo controcanto ironico. Un’estetica sicuramente debitrice del cinema di Tarantino e dei fratelli Coen, autori dai quali però la serie ha saputo emanciparsi, sviluppando una visione del mondo originale, poliedrica e solidissima. La personalità di Saul, la maniacalità innata di Gustavo Fring, la malvagità stupida di Todd, l’elitarismo velleitario di Lydia, la corporatura e il carattere (specie nelle prime stagioni) macchiettistici di Hank, le connotazioni cartoonesche dello zio Jack, la struttura fisica di Huell, sono tutte componenti che nella loro compresenza alimentano un contesto in cui ironia e dramma vanno di pari passo, con un equilibrio inedito per delle narrazioni di questo tipo.“I guess I got what I deserved” (Baby Blue – Badfinger)

La doppia vita di Walt è conclusa dalla sua doppia morte: se il professore di chimica muore di cancro (si potrebbe dire che sia morto già nel pilot o che da lì abbia iniziato a morire), l’altro Walt, quello che spesso ha assunto la maschera di Heisenberg, muore con un colpo di mitra alla pancia, per mano di quella machine gun che egli stesso aveva costruito. Una fine che sintetizza il genio improvviso e irrazionale del protagonista, prova definitiva di quanto quell’enorme ardore di dimostrare agli altri che può sempre essere il migliore possa avere un riflesso autodistruttivo. Il finale con gli occhi lucidi, l’impronta di sangue sul macchinario per la metanfetamina (blood, meth, tears) e la maschera in mano come feticcio, simbolo della sua emancipazione, chiudono la sua parabola avvolgendola di poesia.

La doppia vita di Walt è conclusa dalla sua doppia morte: se il professore di chimica muore di cancro (si potrebbe dire che sia morto già nel pilot o che da lì abbia iniziato a morire), l’altro Walt, quello che spesso ha assunto la maschera di Heisenberg, muore con un colpo di mitra alla pancia, per mano di quella machine gun che egli stesso aveva costruito. Una fine che sintetizza il genio improvviso e irrazionale del protagonista, prova definitiva di quanto quell’enorme ardore di dimostrare agli altri che può sempre essere il migliore possa avere un riflesso autodistruttivo. Il finale con gli occhi lucidi, l’impronta di sangue sul macchinario per la metanfetamina (blood, meth, tears) e la maschera in mano come feticcio, simbolo della sua emancipazione, chiudono la sua parabola avvolgendola di poesia.Walt muore nel laboratorio che per sineddoche rappresenta la chimica, la sua vita, quella parte della scienza in cui ha dimostrato di essere il migliore; il suo tesoro, ciò che l’ha fatto sentire vivo e che lo fa morire in pace. La sua storia si chiude con un finale coraggioso perché scritto con una maniacalità scientifica, chimica, capace di dare risposte quasi a tutto, accontentando fan e osservatori, fungendo da grande album dei ricordi e da omaggio.

Grazie di tutto, Breaking Bad.

Voto episodio: 9,5

Voto stagione: 10

Voto serie: 10

El Camino: A Breaking Bad Movie

El Camino è un film in cui gli intenti degli autori e le aspettative di chi guarda si sono allontanati. Da un lato c’è stata l’ideazione di un sequel su piccola scala, l’appendice all’intreccio già chiuso della serie per accompagnare un personaggio lievemente trascurato alla fine del suo percorso; dall’altra, le aspettative della fanbase e del pubblico in generale si sono gonfiate e alimentate a vicenda, dato il successo incontestabile dello show Amc fin da quando è stato distribuito su Netflix.

El Camino è un film in cui gli intenti degli autori e le aspettative di chi guarda si sono allontanati. Da un lato c’è stata l’ideazione di un sequel su piccola scala, l’appendice all’intreccio già chiuso della serie per accompagnare un personaggio lievemente trascurato alla fine del suo percorso; dall’altra, le aspettative della fanbase e del pubblico in generale si sono gonfiate e alimentate a vicenda, dato il successo incontestabile dello show Amc fin da quando è stato distribuito su Netflix.Il creatore Vince Gilligan racconta infatti di aver pensato il film come un corto di mezz’ora in occasione del decimo anniversario per il pilot di Breaking Bad. La linea narrativa di Jesse era stata messa da parte negli ultimi episodi e ripresa in funzione di Walt, senza esplorare troppo gli sviluppi nel salto temporale degli ultimi episodi e lasciando un finale aperto per il personaggio interpretato da Aaron Paul. L’intento di Gilligan era di offrire una piccola continuazione a quella parte, un po’ per affetto verso il personaggio (che è sopravvissuto alla prima stagione solo grazie all’interpretazione di Paul), un po’ per nostalgia verso l’universo della serie, un po’ per raccontare qualcosa di più su uno dei percorsi di evoluzione più affascinanti dello show. Se Breaking Bad si è sempre portata dietro l’ambizione di rivoluzionare il panorama televisivo dell’epoca (riuscendoci in pieno), El Camino ha un ruolo del tutto ridimensionato. È anche per questo che la promozione da parte di Netflix, di solito molto attiva su questo lato, è stata relativamente limitata, con giusto un teaser, un trailer e qualche featurette di anticipazione, più l’annuncio di un rilascio al cinema di soli tre giorni (contro, ad esempio, il mese intero dedicato a The Irishman di Scorsese).

Ciononostante, l’ondata di commenti e reazioni all’annuncio di El Camino ha generato un’attesa del tutto indipendente da come il film è stato promosso. L’aspettativa per un prodotto dello stesso calibro e profondità della serie madre era quasi nell’aria, incurante del fatto che un’operazione del genere non sarebbe stata concettualmente possibile. Dato che la televisione si è evoluta con un ritmo vertiginoso negli ultimi dieci anni, quello che era nuovo e rivoluzionario prima non lo è più oggi, sia per quanto riguarda la componente stilistica che quella più sostanziale dei temi trattati. L’idea di un film collegato alla storia di Breaking Bad non poteva essere ambiziosa, un’ambizione di cui, piuttosto, una serie come Better Call Saul (dalle premesse e dai toni più sottili) si è fatta giustamente carico; aspettarsi più di un’operazione “piccola” come quella cercata da Gilligan non aveva davvero un senso, come non ha molto senso giudicare il film caricandolo di aspettative che non ha cercato di costruire. Tenendo a mente che lo spinoff con protagonista Bob Odenkirk ha già assunto il ruolo di erede della serie madre, quindi, Vince Gilligan poteva permettersi un piccolo capitolo di raccordo con l’universo di partenza; ben consapevole che il focus su Walter White aveva del tutto esaurito il suo potenziale, l’autore racconta una storia in maniera simile a come fatto in Breaking Bad, ma trattando dei temi profondamente diversi. È sviluppando un racconto dal sapore inedito per la serie (di questo si parlerà più avanti) rievocando i modi a cui siamo stati abituati che il lavoro funziona: El Camino riesce ad aggiungere un tassello volutamente modesto all’universo di partenza, senza per questo perdere la sua vena citazionista.

Nonostante la durata di circa due ore, il film si sviluppa con i ritmi di un lungo episodio, senza cercare di distaccarsi dalle divagazioni del formato televisivo. La storia segue solo ed esclusivamente Jesse e la fuga da Albuquerque verso l’Alaska, ma gli sviluppi sono pochi e concentrati verso la fine e, ad essere stati concisi, si sarebbe potuto concentrare il racconto nella mezz’ora inizialmente concepita da Gilligan; ma è evidente che cosa succede non cattura del tutto l’interesse dell’autore. El Camino è un’operazione malinconica e tranquilla, che prende una pausa dalla storia senza nessuna fretta per raccontare l’irruzione nella casa di Todd alla ricerca di denaro, o i tentativi di convincere un irremovibile Robert Forster nel suo negozio di aspirapolveri. Da un lato, quindi, il personaggio di Jesse è al centro dell’attenzione della storia, che usa flashback e digressioni per spiegarne l’evoluzione ed analizzarne i traumi subiti negli ultimi anni; dall’altro, Vince Gilligan usa Jesse per tornare all’atmosfera di Breaking Bad, per rivedere personaggi persi nel corso delle stagioni e rievocare alcuni segni distintivi della serie – come i timelapse su Albuquerque e i panorami sconfinati del New Mexico. La convivenza tra queste due dimensioni è forse la chiave di lettura del film. Non è un prodotto inutile perché giustificato dal suo interesse nel dedicare più attenzione ad un personaggio, ma allo stesso tempo non nasconde il piacere che prova nel sentirsi nostalgico. Il tutto mantenendo il rigore stilistico e la cura nella messa in scena a cui la serie madre ci aveva abituati, aiutando decisamente a “giustificare” un’opera modesta nelle intenzioni come questa.

Nonostante la durata di circa due ore, il film si sviluppa con i ritmi di un lungo episodio, senza cercare di distaccarsi dalle divagazioni del formato televisivo. La storia segue solo ed esclusivamente Jesse e la fuga da Albuquerque verso l’Alaska, ma gli sviluppi sono pochi e concentrati verso la fine e, ad essere stati concisi, si sarebbe potuto concentrare il racconto nella mezz’ora inizialmente concepita da Gilligan; ma è evidente che cosa succede non cattura del tutto l’interesse dell’autore. El Camino è un’operazione malinconica e tranquilla, che prende una pausa dalla storia senza nessuna fretta per raccontare l’irruzione nella casa di Todd alla ricerca di denaro, o i tentativi di convincere un irremovibile Robert Forster nel suo negozio di aspirapolveri. Da un lato, quindi, il personaggio di Jesse è al centro dell’attenzione della storia, che usa flashback e digressioni per spiegarne l’evoluzione ed analizzarne i traumi subiti negli ultimi anni; dall’altro, Vince Gilligan usa Jesse per tornare all’atmosfera di Breaking Bad, per rivedere personaggi persi nel corso delle stagioni e rievocare alcuni segni distintivi della serie – come i timelapse su Albuquerque e i panorami sconfinati del New Mexico. La convivenza tra queste due dimensioni è forse la chiave di lettura del film. Non è un prodotto inutile perché giustificato dal suo interesse nel dedicare più attenzione ad un personaggio, ma allo stesso tempo non nasconde il piacere che prova nel sentirsi nostalgico. Il tutto mantenendo il rigore stilistico e la cura nella messa in scena a cui la serie madre ci aveva abituati, aiutando decisamente a “giustificare” un’opera modesta nelle intenzioni come questa.I paralleli con Breaking Bad, attesi ed inevitabili, emergono soprattutto dagli strumenti narrativi e dalle soluzioni stilistiche recuperati da Gilligan per l’occasione. E così le atmosfere western e il velo di citazionismo che hanno fatto la fortuna della serie madre in episodi come “One Minute” e “Say My Name” tornano nel confronto finale nel magazzino, in cui il surrealismo che ha punteggiato la serie trasforma una rapina in un duello tra gentiluomini. Allo stesso modo, il duello si risolve con una (letterale) pistola di Cechov, in questo caso la seconda trovata da Jesse a casa della sua famiglia, a ricordarci di espedienti simili usati in passato, come la ricina o il campanello di Hector Salamanca. A pensarci bene, riferimenti e oggetti ricorrenti hanno sempre fatto la fortuna di Breaking Bad, mantenendo una certa continuità di immagini nell’universo della serie e, allo stesso tempo, affiancando il racconto nell’approfondire alcuni personaggi o risolvere degli snodi narrativi. El Camino non fa eccezione, riproponendo quelle immagini per accompagnare ed approfondire il percorso di Jesse – come lo scarafaggio sulla mano prima dello scontro nel magazzino, in parallelo alle scorse stagioni e che sottolinea la capacità del protagonista di sopravvivere in circostanze invivibili per tanti altri.

È dal punto di vista dello sviluppo del personaggio e della storia che lo segue che il film si distacca dalla serie madre. Se Walter White era un personaggio moralmente ambiguo e complesso, la cui evoluzione si divideva tra la sete di potere e di rivalsa e la giustificazione di star agendo per la propria famiglia, quello di Jesse è un percorso di redenzione. In maniera quasi speculare a quella del personaggio di Bryan Cranston, Jesse è gradualmente maturato dopo aver sopportato le più grandi tragedie messe in scene nella serie – in preparazione all’uscita del film, Aaron Paul ha citato l’intensa sequenza nell’ospedale di “One Minute”, che mette a nudo il prezzo pagato da Jesse per permettere al mentore di raggiungere il successo a cui è arrivato. E così l’immaginario western assume delle sfumature diverse, individuando nel protagonista un eroe ben definito e accompagnandolo verso il lieto fine che tanto si è guadagnato dopo le sofferenze delle cinque stagioni precedenti. In questo senso, il finale si spoglia delle sfumature ambigue di “Felina” e racconta tutt’altro: la quadratura del cerchio per un personaggio che non ha mai avuto la complessità morale di Walter White, ma le cui sofferenze sono state spesso causate dall’esterno.

È dal punto di vista dello sviluppo del personaggio e della storia che lo segue che il film si distacca dalla serie madre. Se Walter White era un personaggio moralmente ambiguo e complesso, la cui evoluzione si divideva tra la sete di potere e di rivalsa e la giustificazione di star agendo per la propria famiglia, quello di Jesse è un percorso di redenzione. In maniera quasi speculare a quella del personaggio di Bryan Cranston, Jesse è gradualmente maturato dopo aver sopportato le più grandi tragedie messe in scene nella serie – in preparazione all’uscita del film, Aaron Paul ha citato l’intensa sequenza nell’ospedale di “One Minute”, che mette a nudo il prezzo pagato da Jesse per permettere al mentore di raggiungere il successo a cui è arrivato. E così l’immaginario western assume delle sfumature diverse, individuando nel protagonista un eroe ben definito e accompagnandolo verso il lieto fine che tanto si è guadagnato dopo le sofferenze delle cinque stagioni precedenti. In questo senso, il finale si spoglia delle sfumature ambigue di “Felina” e racconta tutt’altro: la quadratura del cerchio per un personaggio che non ha mai avuto la complessità morale di Walter White, ma le cui sofferenze sono state spesso causate dall’esterno.El Camino è quindi un film modesto, una storia volutamente piccola che riutilizza l’immaginario e gli strumenti di Breaking Bad per accompagnare uno dei suoi personaggi più affascinanti verso la vera fine del proprio percorso. Non è un’operazione necessaria, ma non si preoccupa neanche di esserlo. Vince Gilligan è interessato a raccontare la fuga di Jesse, ma non nasconde il forte legame che lo porta ad esplorare ancora l’universo della serie madre, che ha lasciato un segno indelebile nella Golden Age della televisione americana e che viene riproposto con un fascino quasi vecchio stile. Mentre Better Call Saul pensa a portare avanti il discorso complesso ed affascinante lanciato ad Albuquerque più di dieci anni fa, El Camino ci riporta per un attimo indietro, una nota nostalgica e in un certo senso inutile che un autore come Gilligan aveva tutto il diritto di firmare.

Voto: 7+

ARCHIVIO RECENSIONI

- Stagione 5

- Episodi speciali